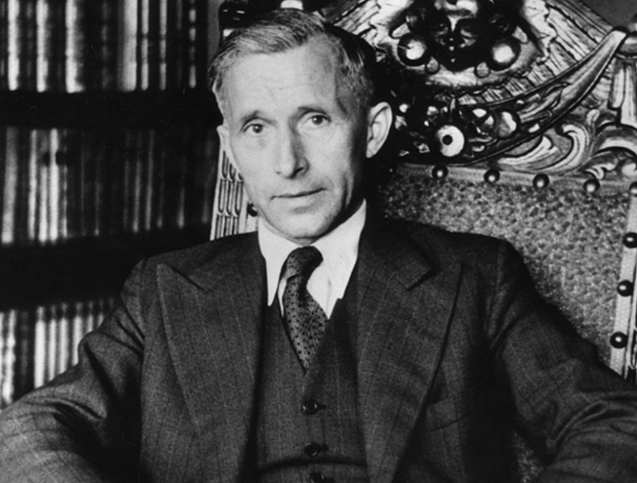

Se potessi scegliere di essere chiunque del XX secolo, non esiterei un istante a scegliere Ernst Jünger.

Quest’uomo fece praticamente tutto ciò che era possibile fare nel suo tempo, e spinse i limiti di ciò che un singolo individuo può realizzare in una sola vita fino quasi a spezzarli. La sua incredibile longevità (morì a un mese dal compimento dei 103 anni) attraversò il Kaiserreich, la Rivoluzione tedesca, la Repubblica di Weimar, il Terzo Reich, la Repubblica Federale Tedesca e, infine, la Germania riunificata nel suo ultimo decennio — essendo stato attivo in ognuna di queste fasi. In tal senso, la sua stessa vita può essere considerata un simbolo della storia tedesca nel XX secolo, sebbene egli sia rimasto sempre una personalità fuori dagli schemi, in ogni epoca.

Anche se Jünger è comunemente percepito come una sorta di aristocratico prussiano, in realtà nacque in una famiglia della classe media a Heidelberg, nel Baden-Württemberg. Già da ragazzo era molto attivo fisicamente e sviluppò presto una passione per la lettura e la scrittura. Nel 1913 fuggì di casa per arruolarsi nella Legione Straniera francese, arrivò in Algeria, ma fu congedato dopo sole sei settimane, quando il Ministero degli Esteri tedesco (su richiesta del padre) informò le autorità della Legione che Jünger non era ancora maggiorenne.

Tuttavia, Jünger non dovette attendere molto per realizzare il suo sogno di diventare soldato: nell’estate del 1914 scoppiò la Prima guerra mondiale e, il 1º agosto 1914 (il giorno in cui la Germania dichiarò guerra), Jünger si arruolò volontario nel 73º Reggimento di Fanteria della 19ª Divisione hannoveriana. Dopo l’addestramento fu inviato sul fronte in Francia, nel dicembre dello stesso anno. Combatté per tutto il resto della guerra, venendo ferito quattordici volte; fu decorato con la Croce di Ferro di Prima Classe e con il Pour le Mérite prussiano. Al termine del conflitto scrisse una serie di libri basati sulle esperienze vissute, in particolare Nelle tempeste d’acciaio (titolo originale Storm of Steel), l’opera con cui è più noto nel mondo anglofono, che si basa in gran parte sui diari tenuti durante la guerra.

L’approccio di Jünger alla guerra era fuori dal comune: diversamente da altri autori che ne scrivevano, egli rifiutava il pacifismo e metteva in luce gli aspetti vitalistici, avventurosi e quasi mistici dell’esperienza della guerra di trincea industrializzata. Ciò non significa che celebrasse la guerra: Jünger non ignorava affatto gli aspetti spiacevoli o orribili del combattimento, ma adottava un punto di vista nietzschiano e amorale, vedendo la guerra moderna come un’occasione di crescita personale e di trascendenza. Manca anche qualsiasi approfondimento biografico o politico: Nelle tempeste d’acciaio non spiega molto della strategia o della politica bellica, né racconta quasi nulla della vita di Jünger prima del conflitto. Nelle prime bozze erano presenti passaggi che esaltavano il nazionalismo tedesco, ma Jünger, che revisionò più volte l’opera negli anni successivi, finì per rimuoverli, focalizzandosi unicamente sull’esperienza di guerra vissuta dal soldato in prima linea.

Puoi acquistare il libro di Alain de Benoist, Ernst Jünger between the Gods and the Titans, qui.

I libri di guerra di Jünger divennero bestseller durante la Repubblica di Weimar e, in seguito, durante il Terzo Reich. Negli anni Venti gli valsero l’ammirazione degli ambienti nazionalisti tedeschi, compreso il neonato Partito Nazionalsocialista. Fino al 1923 Jünger rimase nell’esercito tedesco con il grado di tenente e dunque si astenne dal partecipare direttamente alla politica; in seguito raccontò come, in quel periodo, avesse combattuto contro la tossicodipendenza dovuta alle ferite fisiche e psichiche subite in guerra (un problema che poi riuscì a superare). Una volta uscito dall’esercito, aderì brevemente ai Freikorps, ma se ne allontanò presto dichiarando di considerarli composti, in molti casi, da persone di scarso valore morale, che spesso gli chiedevano soldi in prestito.

Durante la Repubblica di Weimar Jünger scrisse moltissimo; fu anche studioso di biologia, zoologia e botanica, diventando un entomologo di rilievo (tanto che a una specie di coleottero fu dato il suo nome). Si dedicò anche alla fotografia. Pubblicò molti saggi su varie riviste nazionaliste — se ai tempi fosse esistito Counter-Currents, probabilmente Jünger vi avrebbe collaborato — nei quali manifestava apertamente il suo disprezzo per i valori democratici. Non si iscrisse mai a nessun partito, pur mantenendo contatti con i nazionalsocialisti e con altre fazioni, senza mai però partecipare attivamente. Infatti rifiutò ben due volte (nel 1927 la prima) l’offerta dei nazionalsocialisti di un seggio nel Reichstag, rispondendo ironicamente che «è molto più onorevole scrivere una bella frase che rappresentare sessantamila idioti in parlamento».

L’ambiente a cui Jünger fu più vicino era comunque quello dei cosiddetti “Rivoluzionari Conservatori”: pensatori che non si limitavano a partecipare alle polemiche politiche del tempo, ma che mettevano radicalmente in discussione — e quindi rivalutavano — la politica e tutti gli aspetti del mondo moderno, a cominciare dalla natura stessa della società, rifiutando non soltanto la democrazia liberale ma anche il comunismo, e cercando una nuova sintesi tra le tradizioni aristocratiche e gerarchiche tedesche e il socialismo. Era un progetto monumentale, forse senza precedenti in Occidente sin dai tempi dell’antica Grecia. A questo circolo appartenevano Oswald Spengler e Arthur Moeller van den Bruck, e il loro pensiero influenzò Martin Heidegger e Julius Evola, tra molti altri. Come molti dei Rivoluzionari Conservatori, Jünger passava liberamente dai circoli della Destra radicale a quelli della Sinistra, mostrando interesse anche per le attività dei comunisti e degli anarchici tedeschi, nonché per i nazionalisti.

Jünger era particolarmente vicino a Ernst Niekisch, il leader dei cosiddetti “Nazional-bolscevichi”, i quali cercavano di fondere il nazionalismo con gli elementi migliori del comunismo; Jünger scrisse spesso per il giornale di Niekisch, Widerstand (Resistenza). Anni dopo, avrebbe affermato che se negli anni Trenta la Germania fosse stata guidata da Niekisch anziché da Hitler, la storia tedesca del XX secolo avrebbe preso una piega molto diversa, e ben più positiva.

Nel 1932 Jünger pubblicò quello che è tuttora considerato il suo testo filosoficamente più importante: Der Arbeiter (L’Operaio), in cui delineò il tipo di civiltà che immaginava per il futuro (ne riparleremo). E fu nello stesso anno che pubblicò i suoi ultimi scritti di stampo nazionalista, assumendo da allora in poi un atteggiamento apolitico.

Accolse l’ascesa di Hitler e del suo partito con scarsa entusiasmo. Rifiutò tutti gli incarichi ufficiali offertigli, non permise che i suoi scritti apparissero nelle pubblicazioni ufficiali naziste e non si fece sentire nelle trasmissioni radiofoniche del regime. Condusse una vita piuttosto appartata, continuando a scrivere e a pubblicare, mentre le sue prime opere sulla guerra venivano esaltate più che mai. Nel 1939 diede alle stampe il romanzo Sulle scogliere di marmo (Auf den Marmorklippen), un’allegoria in chiave quasi trasparente sul totalitarismo: vi si descrive una comunità aristocratica e pastorale distrutta da un dittatore crudele, detto il Grande Guardiacaccia. Se l’allegoria si riferisse al nazismo, al comunismo o a entrambi, rimane argomento di dibattito. Sorprendentemente, il libro non fu mai proibito e Jünger non fu messo al bando: con tutta probabilità, ciò accadde per l’alta considerazione in cui Hitler lo teneva personalmente, proprio in virtù delle sue imprese di guerra e dei libri a esse dedicati.

Pur non amando i nazisti, Jünger fu tuttavia richiamato nell’esercito tedesco poco prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale e accettò di servire con il grado di capitano, assumendo il comando della 2ª Compagnia del 287º Reggimento della Wehrmacht. Partecipò all’invasione della Francia nel 1940, meritandosi un’altra Croce di Ferro. Successivamente vide pochi combattimenti e fu assegnato come ufficiale di occupazione a Parigi. Tra i suoi compiti vi era la censura della corrispondenza; in seguito affermò di aver salvato la vita di diverse persone distruggendo lettere che, se arrivate a destinazione, avrebbero messo quei mittenti o destinatari nei guai col regime. Il resto del suo tempo lo spese nelle librerie parigine, frequentando artisti e scrittori come Pablo Picasso e Jean Cocteau. Tenendo un diario di quel periodo (pubblicato di recente in inglese come A German Officer in Occupied Paris), scrisse quelle che sono considerate tra le sue opere migliori.

Come molti altri alti ufficiali della Wehrmacht, Jünger cominciò a temere seriamente per il destino della Germania quando la guerra prese una brutta piega. Fu fonte d’ispirazione per molti dei congiurati coinvolti nel complotto organizzato da Claus von Stauffenberg contro Hitler nel luglio 1944. Jünger era in contatto con diversi cospiratori (incluso Erwin Rommel) e fece circolare di nascosto un documento intitolato La Pace (Der Friede), che delineava un piano per un nuovo ordine dell’Europa dopo la guerra e dopo il nazionalsocialismo. Sebbene il suo ruolo marginale nella congiura fosse noto ai nazisti, fu semplicemente congedato dalla Wehrmacht, e non subì ulteriori punizioni — di nuovo, probabilmente per il rispetto che i vertici nazisti e la popolazione tedesca nutrivano verso di lui. Nel 1944 suo figlio Ernst Jr., cadetto della Marina, fu arrestato per presunte conversazioni sovversive, condannato all’assegnazione in una compagnia di disciplina e cadde in azione in Italia nel novembre di quell’anno.

Dopo la guerra, Jünger si trovò nella posizione scomoda in cui si ritrovarono tutti i superstiti della “Rivoluzione Conservatrice”: pur non essendo mai stato nazionalsocialista — e anzi avendovi opposto una qualche resistenza — era comunque considerato un nome illustre della Destra e, per estensione, parte del clima intellettuale che aveva favorito l’ascesa dei nazisti. Oltretutto, aveva servito nella Wehrmacht. Per questi motivi, le potenze Alleate lo guardavano con sospetto, e nel 1945 le autorità britanniche gli proibirono di pubblicare per quattro anni. Sebbene avrebbe continuato a scrivere e a pubblicare moltissimi libri in seguito, l’ombra di chi non si piega all’elogio incondizionato del liberalismo e della democrazia lo accompagnò per il resto della sua lunga vita e, in effetti, aleggia ancora oggi sulla sua eredità intellettuale.

Nel 1951, Jünger intraprese un’avventura ancor più insolita: fu uno dei primi a sperimentare l’LSD. Albert Hofmann, il chimico svizzero che per primo sintetizzò l’LSD (quasi per caso, cercando un anestetico per il parto), era da tempo un ammiratore di Jünger; dopo aver provato di persona l’LSD, Hofmann ritenne che l’unico precedente letterario che potesse descriverne l’esperienza mistica fosse in certi passaggi lirici dei romanzi di Jünger. Così, come racconta Hofmann nel suo libro LSD: My Problem Child, contattò Jünger chiedendogli se fosse interessato a provarlo. Jünger, che già in gioventù aveva sperimentato un’ampia varietà di droghe, accettò con entusiasmo, e nel 1951 Hofmann si recò a casa sua, dove i due assunsero LSD insieme (sotto supervisione medica). Jünger ne fu molto colpito e scrisse l’esperienza in forma romanzata nel racconto Visita a Godenholm. Hofmann e Jünger continuarono a fare insieme esperienze psichedeliche saltuariamente per molti anni (Jünger fino a oltre i novant’anni; Hofmann morì a 102 anni, nel 2008). Tutti gli scritti di Jünger sull’argomento, compreso questo racconto, sono stati raccolti in un’antologia dal titolo Annäherungen e tradotti in inglese da Telos Press con il titolo Approaches: Drugs and Altered States.

Nonostante l’imperituro sospetto per i suoi trascorsi di Destra, Jünger divenne tuttavia una celebrità letteraria nella Germania Ovest del dopoguerra, così come in Francia (dove la maggior parte delle sue opere fu tradotta), ottenendo numerosi premi letterari in tutta Europa. Viaggiò anche moltissimo, visitando quasi tutti i continenti, tranne l’Antartide. La sua statura divenne tale che, nel 1984, quando Germania e Francia tennero una cerimonia di riconciliazione a Verdun, luogo di una delle più cruente battaglie della Prima guerra mondiale, fu chiesto a Jünger di fungere da “mediatore” tra il cancelliere tedesco Helmut Kohl e il presidente francese François Mitterrand, quest’ultimo dichiarato ammiratore delle opere di Jünger.

Puoi acquistare il libro di Kerry Bolton, Artists of the Right, qui.

Jünger continuò a scrivere e a pubblicare sino a tarda età: romanzi, alcuni dei quali potrebbero definirsi di fantascienza, ma anche saggi su una vasta gamma di argomenti. L’edizione definitiva delle sue Opere complete consta di ventidue volumi. Il suo ultimo saggio apparve poche settimane prima della sua morte, nel 1998.

Molti lettori di Counter-Currents si chiederanno se, dopo il 1932, Jünger sia rimasto un uomo di Destra. Non è una risposta facile. Julius Evola, che pure aveva elogiato le opere giovanili di Jünger e nel 1960 pubblicò un libro su L’Operaio, lo accusò di tradimento per aver voltato le spalle al giuramento di fedeltà partecipando — anche se marginalmente — al complotto contro Hitler nel 1944, e di essersi venduto ai valori liberali della nuova Repubblica negli anni del dopoguerra.

Quanto alla prima accusa, sebbene il fatto sia innegabile, occorre considerare il contesto di quel momento. Nel 1944 la Germania era sull’orlo della sconfitta, e la dottrina hitleriana della “guerra totale” e della resistenza a oltranza stava già portando alla totale devastazione del Paese. Inoltre, la gran parte dei cospiratori guidati da Stauffenberg erano aristocratici prussiani che non avevano alcuna intenzione di fare della Germania una colonia liberale anglo-americana: avrebbero invece preteso una Germania indipendente, alleata con gli occidentali nella prosecuzione del conflitto contro i sovietici — ma senza arrendersi in modo incondizionato. La volontà di Jünger di rovesciare Hitler potrebbe quindi essere interpretata come una forma di lealtà non verso i governanti, ma verso il popolo tedesco.

Quanto alla seconda accusa, appare ingiustificata. Pur ammettendo di essersi ammorbidito in età avanzata (riferendosi alle sue prime opere come a un “Vecchio Testamento”, ma senza mai sconfessarle), nei suoi scritti del dopoguerra è comunque evidente che non abbracciò mai la democrazia liberale. Jünger rimase sempre un elitario, che cercava di distinguersi dalla massa, e mostrò orrore per gli effetti disumanizzanti del mondo moderno sempre più accelerato (come aveva previsto in L’Operaio). In tarda età, si può anzi dire che sia diventato un anarchico — non certo nel senso degli “antifa” e delle manifestazioni di piazza, bensì in quello di chi sostiene che lo Stato moderno ha trasformato i singoli in prigionieri, e che l’unico modo per ottenere una libertà autentica in un mondo dominato da burocrati dotati di poteri senza precedenti è quello di rimanere in disparte, vivere secondo valori di propria scelta, e costruire la propria autonomia.

Ci sono anche indizi che suggeriscono che Jünger non abbia mai perso interesse per la Destra. Alain de Benoist, fondatore della Nuova Destra francese, racconta che nel 1977 si trovava a uno stand in una fiera del libro a Nizza, quando Ernst Jünger gli si avvicinò inaspettatamente per iniziare una conversazione. Stando a quanto racconta de Benoist, Jünger si interessò molto alle attività della sua organizzazione GRECE, e i due rimasero in contatto epistolare fino alla morte di Jünger. È significativo, dato che la Nuova Destra è di fatto la prosecuzione dell’impresa dei Rivoluzionari Conservatori tedeschi. Inoltre, come si apprende dal libro di Lennart Svensson su Jünger, il settimanale di Destra tedesco Junge Freiheit, pubblicato dal 1986, rivelò che Jünger era stato un suo abbonato di lunga data. Secondo il redattore Thorsten Thaler, Jünger portava con sé l’ultimo numero in ogni suo viaggio e lodava il giornale proprio perché si collocava in una posizione anticonvenzionale, a metà strada tra il conservatorismo mainstream e la Destra radicale. Dunque, pur essendosi tenuto lontano dagli interventi politici diretti, pare che Jünger non abbia mai veramente voltato le spalle a quell’universo.

Sarebbe impossibile riassumere in un saggio di queste dimensioni tutta l’opera letteraria di Jünger, ma ci sono tre testi che sembrano rappresentare le fasi emblematiche del suo pensiero. Il primo è appunto L’Operaio (Der Arbeiter) del 1932, culmine del suo periodo nazionalista. Jünger non usa il concetto di “Operaio” in senso marxista e classista, bensì come archetipo: l’Operaio è l’uomo impegnato in qualsiasi tipo di attività produttiva o creativa. Jünger era convinto che i processi industriali, responsabili della macchina impersonale dello sterminio nelle trincee della Prima guerra mondiale, sarebbero stati presto applicati in modo massiccio in tutto il mondo, in ogni ambito, e che l’individuo fosse condannato a essere inglobato in questi processi di collettivizzazione. Per Jünger, si sarebbe trattato di un mondo dominato da forze impersonali in cui ogni valore tradizionale sarebbe stato distrutto a favore della produzione e del consumo materiale di massa: un mondo fatto soltanto di numeri. Tuttavia, vedeva anche un lato positivo in questo scenario cupo: prevedeva la nascita di una nuova stirpe di “Operai-Titani”, uomini faustiani che avrebbero utilizzato queste nuove forze per scopi superumani. L’umanità, per come la conosciamo, sarebbe stata annientata, ma questi Titani avrebbero potuto elevarsi a livelli quasi divini.

Nel 1951, Jünger pubblicò La ritirata nella foresta (Der Waldgang, spesso tradotto come “Il passaggio al bosco”), che invece riflette il pensiero di un uomo che aveva visto gli orrori delle due guerre mondiali e che ora vedeva la sua patria divisa e occupata, fra la democrazia liberale da un lato e il totalitarismo comunista dall’altro, con il costante rischio di un’apocalisse nucleare. Qui Jünger non parla più del potenziale sovrumano dei Titani, ma della figura del “ribelle del bosco”: colui che, per sfuggire alle devastazioni del mondo moderno e alle forze autoritarie che vogliono dominarlo, si “ritira” nel bosco (simbolicamente), come un combattente di guerriglia. Il ribelle del bosco è uno che si sottrae per quanto possibile alla società disumana e vive secondo i propri princìpi, ma si adopera anche per indebolirla con azioni di resistenza (pur sapendo che forse falliranno) o tramite pratiche personali di disciplina e religiosità. Jünger fa anche riferimento alla tradizione germanica della casa come santuario: la casa è uno spazio di libertà, egli scrive, non perché sia garantita dalla legge — che può tradirci — ma perché si è disposti a lottare contro chiunque cerchi di violarla.

Infine, Eumeswil, pubblicato nel 1977, ambientato in uno scenario post-apocalittico e influenzato dalle idee di Max Stirner e altri anarchici, introduce il concetto di “Anarca”. «L’Anarca sta all’anarchico come il monarca sta al monarchico», scrive Jünger. L’Anarca partecipa pienamente alla vita moderna, ma interiormente non ne è parte: dentro di sé conserva i suoi valori e i suoi pensieri, e si considera un puro osservatore degli eventi. In altre parole, è nel mondo ma non del mondo. È una visione che ricorda la apoliteia di Evola e il suo “cavalcare la tigre”.

Indipendentemente dalle opinioni che si possano avere su Jünger e sulla sua vita, resta il fatto che egli fu uno dei membri più in vista di una specie ormai rara: quella dei “geni” che realizzano contributi importanti in diversi campi allo stesso tempo e che trasformano la propria esistenza in un’opera d’arte, sia con le loro azioni sia con il loro stile di vita. In un’epoca di uomini “piccoli”, incoraggiati a non crescere mai e a mantenere ambizioni limitate, Jünger appare come una figura titanica: un uomo che ha osato vivere a modo proprio e, così facendo, ha contribuito a trasformare il mondo intorno a sé.

Sebbene molte opere di Jünger siano disponibili in quasi tutte le lingue europee, nel mondo anglofono, a parte Nelle tempeste d’acciaio, non ha mai davvero attecchito, e solo una parte limitata della sua produzione è stata tradotta in inglese. Fortunatamente, Telos Press si è impegnata a rimediare, pubblicando negli ultimi anni diverse sue opere in traduzione. Un’ottima introduzione alla vita e alle idee di Jünger è il film 102 Years in the Heart of Europe, costituito da un’intervista registrata da una troupe svedese appena un anno prima della morte dello scrittore, con inserti di narrazione.

Innanzitutto, Middle Europe Books ha recentemente pubblicato Ernst Jünger: Between the Gods and the Titans di Alain de Benoist, fondatore della Nuova Destra francese.

Su Counter-Currents ci sono anche tre testi di Jünger:

Inoltre, ci sono diversi contributi di Alain de Benoist:

- “Jünger, Heidegger, and Nihilism”

- “Soldier, Worker, Rebel, Anarch: Types and Figures in Jünger’s Writings” (Greek translation here)

- “Jünger and Drieu La Rochelle”

- “Ernst Jünger and the French New Right”

- “The Jünger-Heidegger Correspondence”

- “Ernst Jünger: The Figure of The Worker Between the Gods and the Titans,” Part 1 (Portuguese translation here)

- “Ernst Jünger: The Figure of The Worker Between the Gods and the Titans,” Part 2

Altri importanti contributi su Jünger:

- Gunnar Alfredsson, “War Is Our Father” (a review of Jünger’s book The Peace)

- Jack Donovan, “A Tribe Among Trees: Ernst Jünger’s The Forest Passage“

- Julius Evola, “East and West — The Gordian Knot” (Czech version here)

- Didier Marc, “Two Against Time,” on Julien Hervier’s Deux individus contre l’histoire: Pierre Drieu La Rochelle, Ernst Jünger

- John Morgan, “The Man of the Twentieth Century” (translations: Czech, Hungarian)

- Michael O’Meara, “Another European Destiny,” on Dominique Venner’s Ernst Jünger: Un autre destin européen

- Quintilian, “Ernst Jünger’s The Glass Bees“

- Lucian Tudor, “The German Conservative Revolution and Its Legacy“

- Dominique Venner, “Secret Aristocracies“

- Ernst Jünger at Ninety (in Three Parts) (video)

- 102 Years in the Heart of Europe (video)

Jünger viene anche citato nei seguenti articoli:

- Jonathan Bowden, “Yukio Mishima“

- Jonathan Bowden, “Wyndham Lewis’ Tarr: An Exercise in Right-Wing Psychology” (Bulgarian translation here)

- Guillaume Durocher, “The French Lobby Rises: Anti-French Rapper Purged from Verdun Commemoration“

- Guillaume Durocher, “Hitler’s Reading Habits“

- Julius Evola, “Youth, Beats, and Right-Wing Anarchists,” Part 2

- A. Graham, “Fascism, Futurism, & Aviation“

- Derek Hawthorne, “D. H. Lawrence’s Women in Love,” Parts 3 and 4

- Derek Hawthorne, Review of Julius Evola’s The Metaphysics of War

- Greg Johnson, “Hyperborean Home” (French translation here)

- Greg Johnson, “Mircea Eliade, Carl Schmitt, & René Guénon“

- Greg Johnson, “Notes on Nihilism” (translations: Czech, French, Spanish)

- Eugene Montsalvat, “Nationalism & Class Struggle” (Czech translation here)

- Jarosław Ostrogniew, “The Dark Rebirth: Report on the Asgardsrei 2017 Festival & Pact of Steel Conference“

- Kathryn S., “‘Many Strange and Terrible Days’: Gothic Science Fiction and Modern War,” Part 1 and 2

- Olena Semenyaka, “The Conservative Revolution and Right-Wing Anarchism“

- Thomas Steuben, “We are All Forest Rebels Now“

- Robert Steuckers, “Postmodern Challenges: Between Faust and Narcissus,” Part 2

- Robert Steuckers, “Reflections on the Aesthetic and Literary Figure of the Dandy,” Parts 1, 2, and 3 (Czech translation: 1, 2, and 3; Portuguese translation here)

- Interview with Robert Steuckers

- Dominique Venner, “Céline: Literary Giant & Racial Nationalist“

- “L’action française 2000 Interviews Dominique Venner“

- “The Rebel: An Interview with Dominique Venner” (Portuguese translation here)

- Karlheinz Weißman, “Right-Wing Anarchism” (Spanish translation here)

Jünger è inoltre menzionato nei seguenti episodi di Counter-Currents Radio:

Fonte: https://counter-currents.com/2024/03/remembering-ernst-junger-10/