Sebbene molte opere di Yukio Mishima siano state tradotte in turco, il suo pensiero sulla politica e sulla cultura non è ancora sufficientemente conosciuto nel nostro Paese. Mishima è stata una figura importante che ha continuato a emergere nella mia ricerca sul rivoluzionarismo conservatore. Il libro sul pensiero di Mishima pubblicato da Idrovolante Edizioni, “Yukio Mishima: Infinito Samurai”, edito da Idrovolante Edizioni.

Può parlarci brevemente di Yukio Mishima?

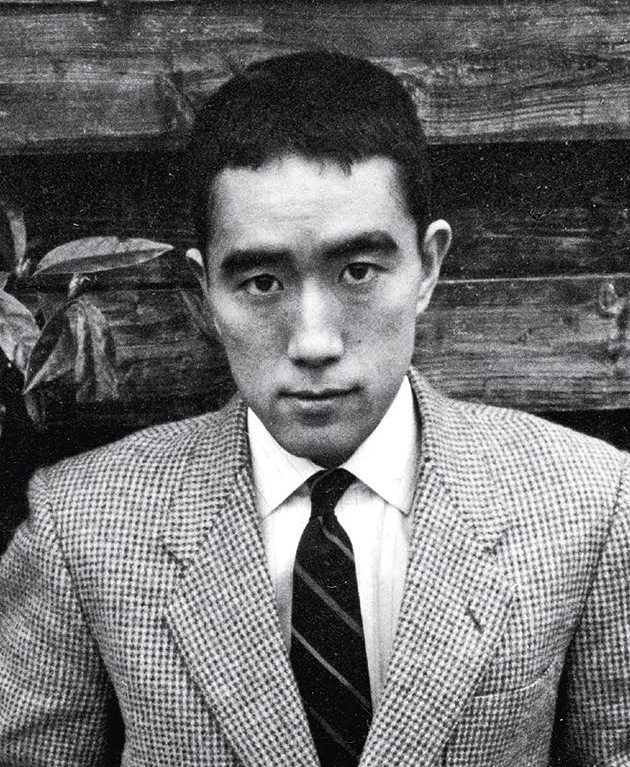

Yukio Mishima, pseudonimo di Kimitake Hiraoka, nasce a Tokyo nel gennaio 1925. Rappresenta ancora oggi uno dei casi letterari più affascinanti della cultura nipponica del XX secolo. Di nobile ascendenza samuraica, fa delle sue opere un magnifico tracciato della convivenza spesso conflittuale tra modernità, esistenza spirituale e civiltà industriale del Giappone del suo tempo. Nel 1949 il suo bestseller Confessioni di una maschera lo consegna alla ribalta internazionale e comincia a viaggiare in Occidente, dove scopre la Grecia classica e si innamora della filosofia del bello e della perfezione. Gli elementi-chiave della sua narrazione, infatti, non prescindono mai dalla costante ricerca estetica, dall’accuratezza del linguaggio scelto alle tematiche affrontate: Bellezza e Morte, Bellezza e Violenza, Bellezza ed Eros. Yukio Mishima è stato anche un pregevole drammaturgo ed esperto di teatro nō, avviato alla conoscenza di tale arte dalla nonna materna, che segnò profondamente i suoi primi anni di vita, sottraendolo alle cure della madre e difatti allevandolo come un figlio, nell’atmosfera antica e austera della sua abitazione. Possiamo osservare la storia della vita di Mishima contemporaneamente alla natura delle sue opere: dalla fase introspettiva di Colori Proibiti e Neve di Primavera si passa nel 1967 alla Via del Guerriero, personale interpretazione dell’Hagakure di Tsunetomo Yamamoto, samurai del XVII sec.. Durante gli ultimi anni della sua vita, l’intenzione di proteggere l’Imperatore si concretizza nella fondazione di un esercito privato interamente finanziato da lui, il Tate no Kai (o Società dello Scudo). Il 25 Novembre 1970, dopo aver assaltato l’Agenzia Nazionale di Difesa, gestita dal generale Mashita, pronuncia un ultimo discorso sulla salvaguardia delle tradizioni e dello spirito nipponico originale, ma viene deriso da coloro che erano accorsi e comprende il fallimento del suo messaggio. Incarica quindi il suo discepolo prediletto come secondo durante il seppuku ed esegue il suicidio rituale consegnando per sempre la sua figura alla storia mondiale.

Quali erano le principali critiche di Mishima al processo di modernizzazione della società giapponese? Che tipo di cultura e come si è avvicinato al nazionalismo?

Il progetto di plasmare la società e la cultura giapponese in una forma ritenuta più all’avanguardia si può già rintracciare in epoca Meiji (1868-1912), quando dallo shogunato si passa alla restaurazione del potere imperiale sotto il profilo politico. In quegli anni, i capi dell’esercito, i medici, gli ingegneri di stato vennero spediti in Europa ad apprendere le nuove tecnologie nei vari ambiti attraverso l’osservazione pratica e l’emulazione/imitazione, tornando in Giappone con conoscenze inedite che di fatto cambiarono l’assetto del Paese negli anni a venire. A quale prezzo, però? L’equilibrata ispirazione alle nuove scoperte culturali d’Occidente finisce inevitabilmente per ripercuotersi in modo negativo anche sullo stile di vita giapponese, che poco a poco viene stravolto in quasi ogni sfaccettatura. La sfera che patisce maggiormente l’occidentalizzazione smodata è senza dubbio quella inerente alle tradizioni, da quelle religiose a quelle storico-culturali. La critica di Yukio Mishima, tuttavia, è da osservare in relazione al contesto cronologico in cui vive. L’era Shōwa, corrispondente al regno di Hirohito, è la più lunga del Giappone moderno-contemporaneo e parte dal dicembre 1926, per poi concludersi nel gennaio 1989. Durante tale arco temporale, il Paese vive lo spartiacque della sconfitta della Seconda Guerra Mondiale e la conseguente dichiarazione ufficiale della natura umana dell’Imperatore -detta ningen-sengen-, da sempre considerato divina progenie della dea del Sole, Amaterasu. In questo quadro di implosione dei valori assiomatici alla base della civiltà nipponica, Mishima, che ricordiamo conduceva uno stile di vita esterofilo -indossava spesso camicie sartoriali italiane, fumava sigari cubani e aveva una casa arredata in stile barocco, ad esempio- riconferma comunque la totale fedeltà alla figura dell’Imperatore, il quale incarna il vero spirito del Giappone. Ne La Difesa della Cultura Mishima riporta brevemente ciò che accadde nel Febbraio 1936, quando un manipolo di giovani ufficiali scese in strada per richiedere una riforma statale che limitasse lo strapotere delle oligarchie finanziarie, sperando in una partecipazione attiva dell’Imperatore Hirohito, il quale invece non solo se ne dissociò ma procedette a una durissima condanna che portò i soldati insorti che non avevano commesso seppuku a un’esecuzione sommaria, come volgari assassini. Nonostante l’autore si riferisca ai Fatti del 26 Febbraio come sinonimo di rivoluzione morale, la fede nel Tennō resta l’unica forma di rivoluzione permanente insita nel sistema imperiale stesso.

Dal punto di vista del “rivoluzionarismo conservatore”, quali aspetti del profondo attaccamento di Mishima alla cultura tradizionale e del suo desiderio di trasformazione politica radicale possiamo combinare?

Ancora in riferimento ai Fatti del 26 Febbraio, partendo però da un punto di vista alternativo potremmo dire che il profondo attaccamento alla cultura tradizionale si esprime, secondo Mishima, attraverso una restaurazione degli antichi valori in politica, tenendo sempre conto della centralità dell’Imperatore e riflettendo anche sull’ideale dell’Hakko-ichiu, ossia “tutto il mondo sotto un unico tetto”, che sostiene l’universalità dei valori nipponici e vede il Giappone come ambasciatore della loro diffusione nel mondo intero. Aspetto peculiare: la letteratura, per l’utilizzo della lingua giapponese, è un elemento importante nel modellare la cultura e la politica in quanto forma.

Può parlarci del famoso dibattito di Mishima con i leader degli studenti di sinistra all’Università di Tokyo il 13 maggio 1969? Quali significati simbolici portò questo dibattito nel clima intellettuale giapponese e come influenzò gli orientamenti politico-filosofici delle generazioni successive?

«Io sono giapponese. Sono nato e morirò così. Non voglio essere altro che giapponese!». Tale affermazione viene pronunciata durante l’incontro con gli studenti universitari della sinistra di Zenkyōto proprio nella giornata del 13 Maggio 1969, quando Yukio Mishima viene invitato presso l’Università di Tōkyō a dibattere con Akuta Masahito, all’epoca una delle figure più eminenti dell’area creativa del movimento, oggi un apprezzato maestro di teatro giapponese contemporaneo. Nel pieno di questo confronto, talmente vivace e pungente da sembrare un incontro di fioretto, Mishima riconferma due punti-chiave del suo pensiero, sorprendentemente in comune con Zenkyōto: l’anti-intellettualismo e l’accettazione della violenza, purché sostenuta da un valido impianto ideologico. A cavallo fra anni ’60 e ’70 il Giappone è ormai anestetizzato rispetto ai dolori passati e indirizza i propri sforzi verso una ricostruzione economica che però non incontra la corrispondenza spirituale. In patria, Mishima è un personaggio detestato dalla sinistra pacifista e guardato con diffidenza dalla destra conservatrice, una presenza troppo eclettica da poter ricevere una collocazione politica fissa e adeguata.

Qual era il rapporto tra l’ideologia di Mishima e la sua concezione dell’arte e dell’estetica, in particolare del corpo, della bellezza, della disciplina e della morte? In che modo gli scrittori e i pensatori successivi furono influenzati da lui?

Come in Italia seppe fare Gabriele d’Annunzio, Mishima ha incastrato la propria vita e le proprie opere in un vigoroso richiamo al passato, quando la stragrande maggioranza dell’élite culturale si dichiarava totalmente proiettata allo slancio estremo verso il futuro. Vita e letteratura risultano divenire due elementi inscindibili e non è un caso, probabilmente, che Mishima fosse il traduttore del Vate per il giapponese. L’ideologia di Mishima trova nell’estetica e nella sua ricerca costante un fil rouge strettamente connesso, specie nei romanzi, alla carnalità del corpo, allo descrizioni plastiche di quest’ultimo, al richiamo costante alla disciplina ferrea. Basti ricordare che il giovane Yukio Mishima venne riformato al momento dell’arruolamento poiché ritenuto eccessivamente gracile. In seguito al viaggio in Grecia, anni più tardi, ha modo di osservare le perfette proporzioni delle statue classiche e torna in Giappone con l’intenzione di temprare il corpo, iniziando quindi a praticare arti marziali e culturismo. L’immagine che lo ritrae con le mani legate sul capo e trafitto da frecce nel costato, come San Sebastiano, è talmente popolare che ciascuno di noi, almeno una volta, ha avuto modo di vederla. Perché dovremmo ancora parlare seriamente di Yukio Mishima, dunque? A cento anni dalla sua nascita e a centinaia di migliaia di chilometri di distanza (non solo) culturale, egli esercita ancora una fascinazione -per qualcuno spaventosa- derivante dalla sua folgorante attualità.

Come fu percepito Mishima in Europa? Quali parallelismi si possono trovare tra il nazionalismo di Mishima e le interpretazioni della crisi culturale degli intellettuali di destra in Europa?

A parte i bestseller, dire che la diffusione e la ricezione di Yukio Mishima in Europa sia ampia quanto quella di altri autori giapponesi, quali ad esempio Murakami o Kawabata, è piuttosto arduo. Tale ragione potrebbe essere da addurre anche alla natura squisitamente politico-filosofica di alcune opere, torno a citare La Difesa della Cultura in primis, tradotta come inedito da Idrovolante Edizioni. Per accostarsi al Mishima politico è necessario avere una qualche forma di interesse verso la storia e la cultura del Giappone. Certamente, alcune stelle come David Bowie o la fotografa Eikō Hosoe hanno contribuito a diffonderne l’immagine anche in Occidente, ma è davvero corretto considerare Yukio Mishima un’icona pop, come qualche biblioteca occidentale vorrebbe farci credere? Per quanto riguarda invece gli ambienti intellettuali di destra, Yukio Mishima rappresenta una pietra miliare per la natura universalistica dei saggi politico-filosofici. Sole e Acciaio o Lezioni per Giovani Samurai, concepiti in struttura snella, didascalica e facilmente fruibile rappresentano quasi dei vademecum per tutti coloro che, come lui per il suo tempo e per il suo Paese, costruiscono giorno per giorno il proprio impegno politico militante come ultimo baluardo a difesa delle tradizioni della propria Nazione, e ciò è valido da Lisbona a Budapest.

L’atto di seppuku compiuto da Mishima il 25 novembre 1970 è stato il culmine della sua ricerca ideologica ed estetica o deve essere letto come un’espressione di profonda disillusione nei confronti della modernizzazione della società giapponese e dei suoi stessi ideali?

Yukio Mishima sceglie come atto di morte il seppuku, ossia il suicidio rituale praticato dagli antichi samurai non a caso, ma proprio come dimostrazione concreta e fortemente drammatica della disillusione verso la società giapponese che risultava essere ormai totalmente apatica. Si potrebbe pensare, tuttavia e allo stesso tempo, anche a una volontà di conservazione estetica fino all’ultimo respiro. Egli infatti, è un guerriero della vita inebriato dalla seduzione della bella morte antica, antidoto infallibile contro la lenta decadenza moderna.