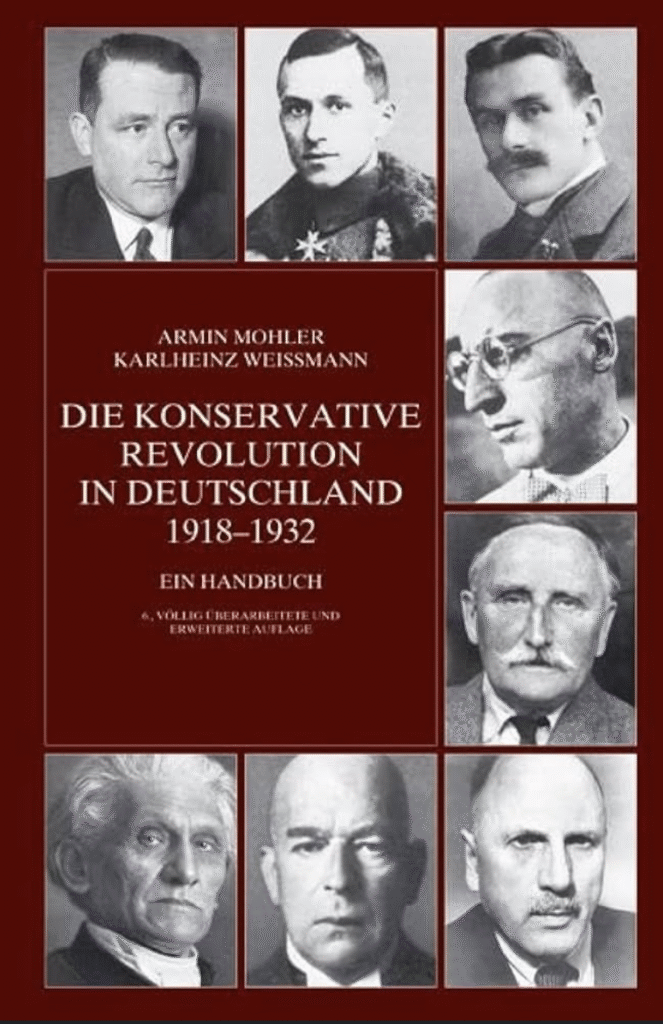

Lorsqu’Armin Mohler écrivit son ouvrage La Révolution conservatrice en Allemagne 1918-1932, il laissa derrière lui un héritage important qui allait être longuement débattu par la suite. Ayant été un temps le secrétaire d’Ernst Jünger, Mohler est l’une des figures clés du courant révolutionnaire-conservateur. Nous avons discuté de Mohler avec Robert Steuckers, l’une des personnalités de proue de la Nouvelle Droite européenne et fondateur du mouvement Synergies européennes.

Pourriez-vous nous parler d’Armin Mohler et de son ouvrage Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932 ? En employant le concept, encore aujourd’hui controversé, de « révolution conservatrice », qu’entendait-il exactement et quel cadre de pensée cherchait-il à construire ?

Mes rapports avec Armin Mohler se résument essentiellement à des conversations téléphoniques, principalement dans le contexte de la revue Criticon de Munich, dirigée par le Baron Caspar von Schrenck-Notzing. En 1978-79, j’ai résumé, pour la revue du GRECE-Bruxelles, animée par Georges Hupin, le fameux débat entre Armin Mohler et Thomas Molnar, philosophe catholique et aristotélo-thomiste. Ce débat portait sur la querelle des universaux : Molnar défendait les universaux dans la tradition thomiste, qu’il fallait restaurer dans leur plénitude pour freiner la décadence. Mohler estimait que les universaux avaient dégénéré en platitudes généralisantes, ne permettant plus aucune dynamique politique. Il s’affichait, peut-être un peu maladroitement, comme « nominaliste » attentif à toutes les particularités, nationales ou vernaculaires, contre les « généralités » (die All-Gemeinheiten, disait-il) de l’idéologie libérale occidentale. Molnar, lui, estimait que ce libéralisme avait dissous toutes les assises solides du vivre-en-commun pour promouvoir des individualismes « occasionalistes » (Carl Schmitt). Ce résumé, couché sur le papier par un petit étudiant obscur de Bruxelles, a donné le coup d’envoi de tout un débat qui s’est déroulé au sein des « nouvelles droites » francophones, débat qui s’est ensuite estompé au fil des décennies, où ce milieu, principalement parisien, a bel et bien, désormais, oublié les travaux de Mohler, qui allaient bien au-delà des thèmes de la « révolution conservatrice ».

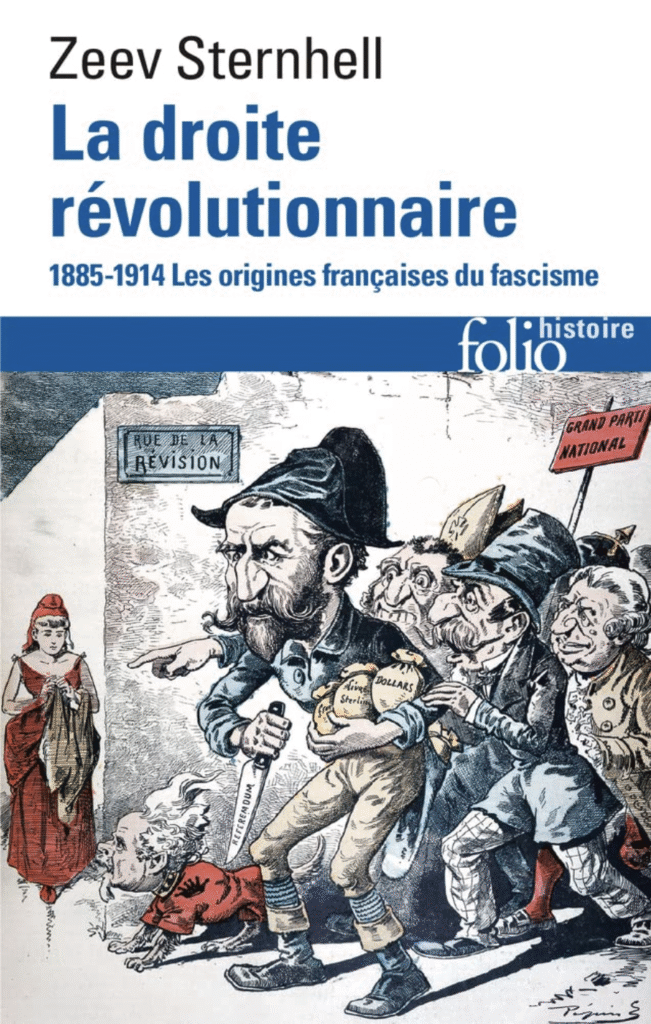

Plus tard, Mohler s’est intéressé au travail didactique de l’historien israélien Zeev Sternhell, portant sur « La droite révolutionnaire » française, née après la défaite des armées de Napoléon III en 1871 et obnubilée par le désir de revanche. Cette période, notamment marquée par l’aventure du Général Boulanger, qui avait concocté un coup d’Etat militaire et populaire, avait également intéressé Ernst Jünger pendant les années les plus chaudes de la République de Weimar. Jünger estimait que le coup de force, à la façon de Boulanger, était une manière plus « propre », plus « noble », de s’emparer du pouvoir que les concussions d’une démocratie partitocratique, telle celle qui avait accédé au pouvoir après les journées de novembre 1918. Mohler a donc résumé d’une manière particulièrement didactique le livre de Sternhell intitulé La droite révolutionnaire pour la revue Criticon. Elfrieda Popelier, qui participait alors aux activités du GRECE-Bruxelles, a entrepris de traduire ce texte et j’ai décidé de le faire paraître à Genève sous la forme d’une brochure copieuse, en l’accompagnant d’un texte du juriste marseillais Thierry Mudry (sur certains aspects intéressants de l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau, vus par Noel O’Sullivan) et de mes propres commentaires sur le travail de Sternhell, commentaires dérivés d’ailleurs du script d’une conférence faite à Cologne, à la tribune du Gesamtdeutscher Studentenverband (GDS), à l’initiative de deux amis aujourd’hui décédés, Günter Maschke et Peter Bossdorf. Cet ouvrage a connu un certain succès et de nombreuses rééditions.

A l’époque, l’ouvrage « Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932 » était quasi introuvable et n’avait pas été réédité. Il faudra attendre 1988-89 pour que l’éditeur « Wissenschaftliche Buchgesellschaft » en produise une nouvelle édition, que j’ai résumée à mon tour, cette fois pour ma propre revue Vouloir. De son côté, l’animateur anversois de la revue Tekos avait également recensé l’ouvrage en y ajoutant des notes comparatives entre les auteurs allemands de la KR et les auteurs flamands et néerlandais qui en étaient proches ou qui s’en inspiraient. J’ai également traduit cette copieuse recension et l’ai complétée d’un appareil de notes destiné aux lecteurs francophones.

Pour restituer le contexte où cet ouvrage très important sur la KR a émergé, disons que lorsque Mohler était le secrétaire d’Ernst Jünger, à partir de 1949, année de la création des deux républiques allemandes et de l’OTAN, les deux hommes ont dû débattre des idées et des pensées fécondes que l’Allemagne avait générées au fil des décennies, du moins dès la constitution du IIème Reich de Bismarck. La défaite de 1945 semblait rendre caduc tout projet de restauration basé sur des telles idées et, a fortiori, sur celles qui avaient animé tous les débats entre 1918 et l’accession d’Hitler au pouvoir. Il fallait donc dresser l’inventaire de toutes ces idées pour qu’il en reste une trace, tout en espérant que de nouveaux esprits hardis s’en emparent, les actualisent et les traduisent dans un réel nouveau après un éventuel effondrement du système mis en place par les services américains.

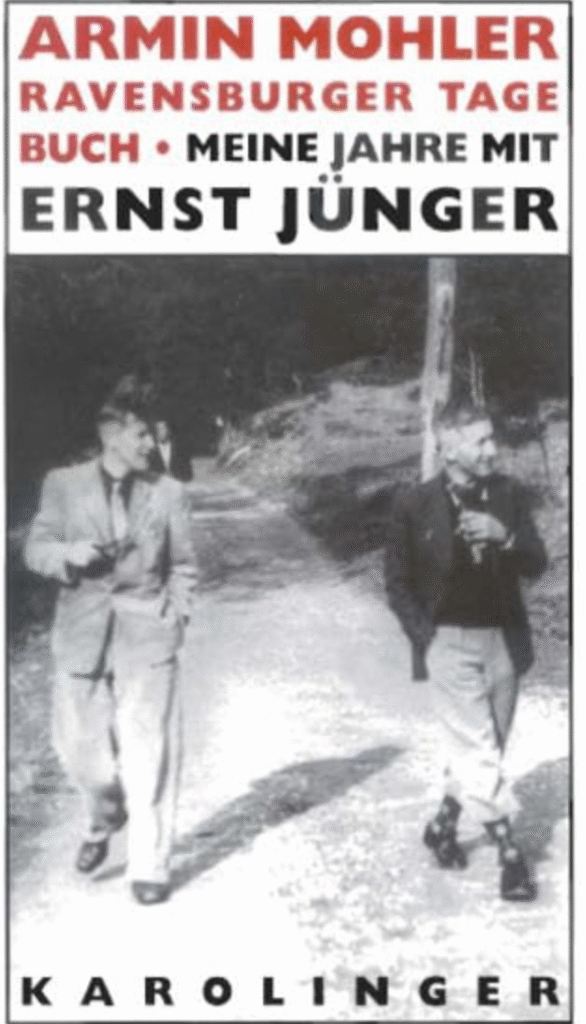

Dans les notes éparses et fragmentaires de son journal écrit à l’époque où il était le secrétaire d’Ernst Jünger (cf. AM, Ravensburger Tagebuch – Meine Jahre mit Ernst Jünger, Karolinger Verlag, Vienne, 1999), Mohler nous explique, de manière très succincte, comment l’idée de cette thèse de doctorat lui est venue. En postulant pour prendre en charge la tâche de secrétaire d’Ernst Jünger, Mohler reçoit l’injonction de celui-ci : « J’insiste pour que vous terminiez d’abord vos études ». Ernst Jünger ne voulait pas abuser d’un idéaliste naïf qui aurait sacrifié son avenir pour se consacrer à sa seule personne. Une sagesse que beaucoup d’autres ne retiendront pas ultérieurement dans la vaste mouvance révolutionnaire-conservatrice ou néo-droitiste. Armin Mohler demande alors au philosophe tranquille qu’était Karl Jaspers de patronner sa thèse de doctorat. Jaspers accepte même si Mohler avait entamé dans le texte même de sa thèse de doctorat une polémique contre lui. Jaspers lui demande alors : « Est-il vrai qu’à telle page vous polémiquez contre moi ? ». Mohler confirme et Jaspers lui répond : « Nous, philosophes, couvons souvent des serpents en notre sein, mais, je présume que vous n’allez pas faire grand usage de la philosophie plus tard… ». Mohler demande ensuite à Jünger, pourquoi il a accordé tant d’importance à la rédaction de cette thèse. Réponse : « Aucune importance mais je ne voulais pas être responsable du fait que vous n’auriez pas eu de doctorat ».

A l’époque, Ernst Jünger avait abandonné la radicalité de ses thèses politico-philosophiques des années 1920 et 1930 (du moins jusqu’en 1934). De la dureté idéologique du national-révolutionnaire et de l’écrivain « soldatique », il était passé à la méditation, il glissait vers des positions traditionalistes qui s’exprimeront dans une revue extraordinaire, Antaios, qui n’a plus eu d’équivalent depuis dans l’espace linguistique allemand. Mohler, plus jeune, se rappelait que, lors de sa fugue hors de Suisse (il est natif de Bâle), de janvier à décembre 1942, il s’était astreint à recopier à la main tous les articles de facture nationale-révolutionnaire de Jünger dans les bibliothèques de Berlin. Le livre de référence du jeune Mohler était « Le Travailleur » (Der Arbeiter). Il voulait retrouver cet esprit frondeur et exalté, hostile aux systèmes libéraux, chez son patron (Der Chef). Celui-ci venait de terminer un autre grand livre, Heliopolis. Mohler considérait que cet ouvrage-là était « inessentiel », face au « Travailleur », le livre principal de Jünger dans les années 1930. Mohler a donc gardé en tête les linéaments principaux du Jünger national-révolutionnaire et considérait comme subalternes les idées développées à partir de la publication d’Héliopolis.

Chez Jaspers, en dépit des critiques qu’il portait à ce brave philosophe protestant, Mohler décèle une idée toutefois essentielle : celle de « périodes axiales » qui ont ponctué et marqué l’histoire. En ces périodes axiales, des idées bouleversantes émergent et modifient la trajectoire paisible de civilisations qui, juste avant leur émergence, s’ossifiaient et risquaient un déclin irrémédiable. Pour Jaspers, Bouddha, Socrate, le Christ avaient apporté les idées bouleversantes nécessaires, respectivement dans l’Inde antique, la civilisation grecque et l’empire romain. Pour Mohler, l’idée de période axiale pouvait s’appliquer à notre propre espace civilisationnel, surtout depuis la volonté de « transvaluer toutes les valeurs » exprimée par Nietzsche (Umwertung aller Werte). La révolution conservatrice allemande recèle en elle-même toutes les possibilités de dépasser les cadres politiques établis depuis les Lumières et la révolution française. Plus tard, Sternhell démontre, selon Mohler, que les « révolutionnaires de droite » français, notamment Jules Soury, Hippolyte Taine et Maurice Barrès (prisé par le Jünger national-révolutionnaire), cultivaient dans les corpus qu’ils couchaient sur le papier tous les ingrédients pour bousculer et terrasser l’idéologie bourgeoise de la IIIème République, inaugurée après la défaite de 1871.

Pour des raisons pratiques et vu l’impossibilité d’être totalement exhaustif, la thèse de doctorat de Mohler a dû réduire l’espace-temps de ses investigations, à la période qui va de l’effondrement du Reich wilhelminien en 1918 à l’accession au pouvoir des nationaux-socialistes en janvier 1933. Les idées débattues entre novembre 1918 et janvier 1933 ne sont toutefois pas tombées brusquement du ciel et ont une généalogie, remontant parfois jusqu’aux « autres Lumières », notamment jusqu’à l’œuvre de Johann Gottfried Herder, ou même à celle de Hamann au 18ème siècle. C’est la raison pour laquelle il a salué le travail de Sternhell sur La droite révolutionnaire, car elle étudiait une période particulièrement féconde pour ses critiques du libéralisme et des All-Gemeinheiten, des généralités ossifiantes qu’il avait générées dans l’espace occidental (et dans un mesure bien moindre en Russie, où la critique de l’occidentalisme rejoignait implicitement les travaux des révolutionnaires de droite français et, plus tard, des révolutionnaires-conservateurs et des nationaux-révolutionnaires allemands de l’époque de la République de Weimar, où Arthur Moeller van den Bruck fut le traducteur insigne de Dostoïevski en allemand).

La rupture entre Jünger et Mohler, en 1953, a eu pour cause, la censure, par Jünger lui-même, de certains de ses textes des années 1920 et 1930. Mohler voulait qu’ils soient réédités in extenso et sans caviardages. A ce propos, Mohler a déclaré : « J’avais protesté publiquement contre cette automutilation que Jünger s’était infligée en censurant ses écrits de jeunesse. Pour le Maître, c’était une leçon de trop de la part de son secrétaire ».

Notons ensuite, entre bien d’autres tâches et missions, Mohler devint en 1961, secrétaire de la Carl von Siemens Stiftung à Munich, et le restera jusqu’en 1985. Dans le cadre de cette fonction, il patronnera des ouvrages collectifs qui, pour moi, furent déterminant dans l’élaboration de ma propre vision métapolitique, surtout celui qui était intitulé Der Ernstfall. Ensuite le Kursbuch der Weltanschauung et Der Mensch und seine Sprache (dans le cadre de mes propres études universitaires) ; enfin Die deutsche Neurose (sur l’Allemagne d’après 1945).

Politiquement, Mohler était clairement engagé et ne faisait pas de la métapolitique en chambre comme certains de ses pseudo-admirateurs qui le citent mais ne suivent pas ses instructions. C’est ainsi qu’avec Franz Schönhuber (chef de file des Republikaner), Hellmut Diwald (historien renommé n’hésitant pas à déclencher de formidables polémiques) et Hans-Joachim Arndt (critique pointu de la politologie américanisée), il fonde à Bad Homburg un « Deutschlandrat » (un « Conseil allemand »), avant de soutenir les Republikaner de Schönhuber, en rédigeant une bonne part de leur manifeste, le Siegburger Manifest (1985).

À l’intérieur même de ce courant, en quels courants ou tendances distinctes les « révolutionnaires conservateurs » se divisaient-ils ?

Les principaux courants, qu’il convient de retenir aujourd’hui car ils ont encore quelque pertinence pour les débats actuels, sont les « nationaux-révolutionnaires », le courant « völkisch » (« folciste » en français), les « Jungkonservative ». Je compterai personnellement le « mouvement paysan » du Schleswig-Holstein parmi les « nationaux-révolutionnaires » car il a eu l’appui clair et net des frères Jünger et d’Ernst Niekisch. Ensuite, certains filons non directement politiques, en archéologie, en linguistique et en philologie ont, après 1945 et jusqu’aux premières années du 21ème siècle, été d’abord houspillés hors des débats pour y revenir au grand galop car les recherches, notamment en archéologie préhistorique ou protohistoriques, ont révélé leur bien-fondé, grâce à des techniques nouvelles !

Du filon « national-révolutionnaire », admirateurs et détracteurs retiennent essentiellement les outrances (celles que Jünger voulait gommer en 1953). Le langage adopté était certes rude mais notre époque récente, surtout depuis le Maidan à Kiev en 2014 et surtout depuis le développement des pays du Groupe BRICS, pourrait y découvrir les racines de bien des problèmes contemporains. Les nationaux-révolutionnaires de l’époque de la République de Weimar entrevoyaient la politique étrangère de l’Allemagne d’une façon bien différente que celle des libéraux, démocrates-chrétiens et socialistes inféodés aux grands partis de l’époque. Pour eux, l’Allemagne n’était pas un « pays occidental », l’Occident se résumant, à leurs yeux, à l’Angleterre parce qu’elle avait, en son Etat profond, des assises puritaines et cromwelliennes, à la France, avec son fatras idéologique républicain agressif et rabique, stérilisateur, qui pressurait l’Allemagne vaincue en exigeant des réparations démentielles et, enfin, les Etats-Unis avec leur pratique wilsonienne en politique étrangère et leur volonté de mettre l’Allemagne sous leur coupe en proposant des plans de financement et de redressement (les plans Young et Dawes), acceptés par une bourgeoisie allemande à courte vue. Cette politique américaine sera perpétuée par le Plan Marshall après 1945 et par la prise de contrôle actuelle par BlackRock sous l’égide du nouveau chancelier Merz.

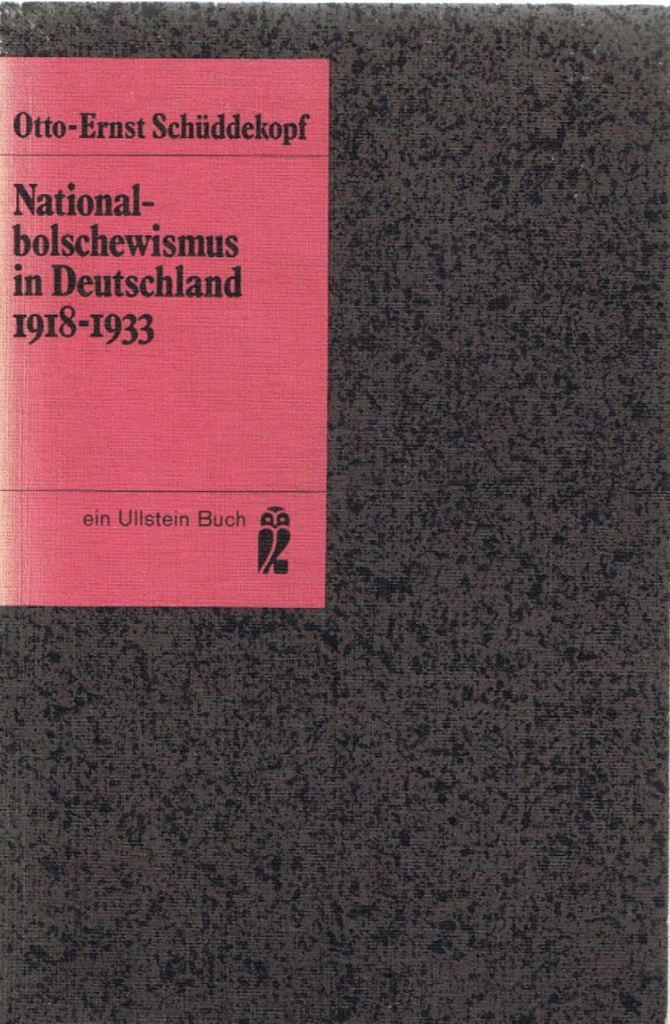

Ensuite, les nationaux-révolutionnaires allemands des années 1920 et 1930, envisageaient, pour sortir de l’étau imposé par le trio occidental, d’unir les forces de l’Allemagne à celle de la jeune Union Soviétique (en laquelle ils voyaient un avatar nouveau de la Russie éternelle), à la Chine du Kuo-Min-Tang (soutenue par des conseillers militaires allemands dont le Général Hans von Seekt). Ils évoquaient une « Triade » germano-russo-chinoise, à laquelle s’adjoindraient rapidement une Inde, libérée du joug britannique, une Perse régénérée par le Shah Pahlavi, une Turquie kémaliste et des indépendantistes arabes (surtout irakiens et syriens). C’était en fait la politique préconisée par Primakov avant la lettre ! Les querelles entre Soviétiques et Chinois, après la répression anticommuniste menée par le Kuo-Min-Tang, firent que l’Union Soviétique n’envisagea plus aucune participation à une « Triade » potentielle, tant que les Chinois nationalistes en feraient partie. La prise du pouvoir par Hitler réduisit encore la possibilité d’une telle Triplice eurasienne. Les réflexions et les actions menées pour faire advenir une telle « Triade » ont été étudiées à fond par un étudiant, qui venait assister aux conférences de Jünger, Niekisch, Fischer et Paetel. Il s’appelait Otto-Ernst Schüddekopf (1912-1984). Il a rédigé un ouvrage copieux sur cette matière, que les « nationaux-révolutionnaires » ou « néo-droitistes » autoproclamés de la place de Paris et d’ailleurs ne citent jamais, ne connaissent pas et ne veulent pas connaître : Nationalbolschewismus in Deutschland 1918-1933 (Ullstein, 1960-72). Le refus de toute inféodation au trio occidental est une idée que Mohler traduira, en l’actualisant, dans ses Chicago Papers (rédigés en anglais). Ce texte, court, sous la forme d’une série de directives brèves, devrait constituer le bréviaire de tout Européen souhaitant soustraire son pays aux nuisances répandues par Londres, Washington et Paris (sauf si Paris revient à la politique d’indépendance gaullienne des années 1960 que Mohler admirait).

Le mouvement folciste (völkisch) a été scientifiquement étudié mais récemment seulement. Il nait immédiatement après la proclamation de l’Empire allemand en 1971. Cette proclamation entraîne le paiement par la France de dommages de guerre considérables, 5 milliards de francs-or. Cet afflux de capitaux, mal géré, entraîne une crise financière en 1873, qui mécontente fortement les classes moyennes les moins riches et au sein desquels naissent des alternatives idéologiques mêlant nationalisme et socialisme, quoique sous des formes hétéroclites, se mêlant toujours à d’autres filons non politiques comme le mouvement d’émancipation de la jeunesse, le néo-ruralisme, l’écologie avant la lettre, les mouvements de « réforme de la vie » (nudisme, végétarisme, animalisme, anti-alcoolisme, etc.). Le mouvement folciste ne parvient pas à créer un « pilier » politique comparable à la social-démocratie ou au démocratisme chrétien (Zentrum) ou à certains partis libéraux (le libéralisme étant aussi hétérogène à l’époque). Le rejet du système qui servait toutefois de dénominateur commun à toutes les initiatives folcistes, entre 1871 et 1914, se retrouve aujourd’hui dans les mouvements populistes qui s’installent partout en Europe, aussi à cause d’une crise financière aux effets non résolus, celle de 2008. Et à cette crise financière s’ajoutent d’autres crises, morale, politique, migratoire, etc. L’étude du mouvement folciste en tant que contestation du système en place s’avère donc utile pour comprendre notre propre époque.

Vous avez personnellement rencontré Mohler. Comment vous en souvenez-vous ? Quelle relation perceviez-vous entre sa personnalité intellectuelle et son caractère individuel ?

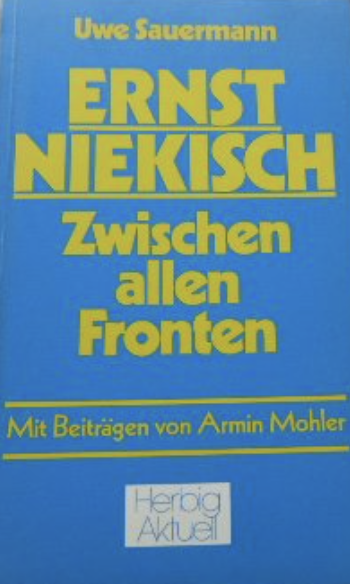

Mes rapports avec Mohler passaient surtout par le téléphone, comme je viens de le dire. Le premier contact a eu lieu lorsque je travaillais à Paris à la rédaction de Nouvelle école, entre mars et décembre 1981 : nous avons fait connaissance et, la fois suivante, discuté d’une nouvelle collection de livres, la « série bleue » publiée par la maison d’édition Herbig à Munich dans le but de répandre des thèses inhabituelles et non conformistes de facture nationale-révolutionnaire (avec un livre du théoricien Henning Eichberg et le résumé d’une thèse de doctorat sur Niekisch, due à Uwe Sauermann). La même année, en automne, Mohler est intervenu au château de Laarne en Flandre à l’occasion d’un colloque organisé par la revue Tekos : ce fut notre première rencontre de vivo. A noter : parmi les participants à cette journée d’étude, il y avait Edgard Delvo, ancien secrétaire du théoricien socialiste et ministre belge Henri de Man, théoricien du planisme qui aura une influence sur le gaullisme par l’intermédiaire de l’un de ses disciples, André Philip (qui, lui, n’opta pas pour une trêve avec la pouvoir allemand de l’époque).

En 1983, Mohler est à Paris pour un colloque du GRECE. En juillet 1984, je rends visite à Armin Mohler à son domicile à Munich. Je fais connaissance avec son épouse Edith qui soutint toujours avec fidélité et désintéressement les initiatives de son époux. Elle était aussi l’incarnation de la plus parfaite gentillesse. Il fait, ce jour-là, une chaleur torride et nous sommes tous incommodés par cette canicule, ce qui n’encourage pas les longues conversations, hélas. Nous étions tous abattus, sans ressort. L’appartement croulait sous les bouquins, notamment les bouquins d’art car, outre son intérêt constant pour la politique et la métapolitique, Armin Mohler était aussi un historien de l’art très pointu et un spécialiste des avant-gardes et de leurs messages révolutionnaires, tant sur le plan politico-idéologiques que sur le plan esthétique. Il est impossible de comprendre les idéologies du 20ème siècle sans prendre en compte les impulsions données à intervalles réguliers par les avant-gardes artistiques. C’est vrai pour l’Allemagne avec l’expressionnisme, pour la France avec le surréalisme et ses multiples avatars, pour la Belgique et le mouvement flamand avec Wies Moens, Paul Van Ostaijen, Michel Seuphor et Marc Eemans. L’engagement politique premier de ces avant-gardistes est très souvent communiste mais leur évolution ultérieure les a amenés vers d’autres horizons, variés et différents, mais toujours en rupture avec le conformisme de leurs contemporains et surtout avec les platitudes politiciennes des partis dominants. Exactement comme le jeune étudiant Mohler, qui fut de gauche au début de ses tâtonnements métapolitiques, de droite musclée pour le reste de sa trajectoire idéologique.

En cette journée caniculaire de juillet 1984, Mohler m’amène au sous-sol surélevé de son immeuble où il a rangé les plus beaux fleurons de sa bibliothèque : des exemplaires originaux, dédicacés et/ou rarissimes. Car Mohler est aussi un collectionneur méticuleux.

Quant à sa personnalité intellectuelle, je dirais qu’il était rigoureux dans ses recherches mais toujours didactique dans ses explications ou dans ses injonctions à agir, et maniait à tous les coups un style percutant. Son souci était de faire éclore des vocations, d’amener à découvrir l’essentiel dans les textes subversifs ou radicaux pour faire germer une nouvelle révolution. Certes, il avait une connaissance très précise du passé idéologique de l’aire culturelle germanique mais il ne s’enferrait pas dans un passé précis, quel qu’il soit. J’ai eu l’occasion de répondre à un questionnaire, qui me fut jadis soumis par Marc Lüdders, sur les pistes que nous a suggérées Mohler dans les colonnes de Criticon, la revue de Caspar von Schrenck-Notzing. Aucune de ces pistes ne fait référence à des faits, des personnalités ou des événements du passé, mise à part la référence à Georges Sorel, auteur qu’il posait comme essentiel, comme la référence obligatoire : on peut dire que Mohler était même sorélien avant d’être « révolutionnaire-conservateur » (le terme conservateur, même s’il en a parfois abusé, ne lui convenait guère, au fond). Je vous livre ici ces réponses à Lüdders en annexe du présent entretien.

Mohler était attentif aux idées actuelles, en lesquelles il voyait, souvent en dépit des apparences, une continuation de la révolution conservatrice jüngerienne. C’est surtout vrai dans la définition qu’il donne, avec Wolfgang Welsch, de la postmodernité. Le postmodernisme est devenu l’idéologie déliquescente actuelle qui flanque la pratique du néolibéralisme en Occident. Pour Welsch et pour Mohler, la postmodernité aurait dû devenir un courant hostile aux figements du libéralisme dérivé de l’Aufklärung (et du cartésianisme, ce que voulaient aussi les surréalistes !). Aujourd’hui, sans, semble-t-il, avoir jamais consulté Mohler et Welsch, Alexandre Douguine abonde dans le même sens : il faut créer, nous enseigne-t-il, une postérité à la modernité qui ne soit pas le postmodernisme officiel, agréé par le système en place aujourd’hui car ce système a produit la gabegie culturelle et politique dans laquelle baigne tout l’Occident, toute l’américanosphère. Avec, cerise sur le gâteau, le wokisme et la « cancel culture ». Dans le cadre de la « nouvelle droite », seul Guillaume Faye a adopté, à sa façon, une perspective similaire : la modernité molle, libérale, devait être abandonnée au bénéfice d’une modernité faustienne et techniciste (et Mohler rappelle à plusieurs reprises que, contrairement à son frère Friedrich-Georg, Ernst Jünger ne se proclame pas anti-techniciste), mais une modernité faustienne et techniciste non oublieuse de ses racines grecques, surtout mythologiques et présocratiques. Faye appellera cela l’archéofuturisme.

Quant aux traits de caractères de Mohler, je dirais qu’il fut surtout un gourmet (et un gourmand), amateur de bons plats à la française, de bons vins du terroir bourguignon ou bordelais, et, comme je l’ai déjà dit, un collectionneur zélé de tout ce qui touchait aux nombreux sujets qu’il abordait.

Le fait que Mohler ait été le secrétaire d’Ernst Jünger a-t-il influencé son parcours intellectuel ? Quelle fut sa relation avec Jünger, mais aussi avec d’autres figures de la révolution conservatrice ?

Les années passées chez Jünger, entre 1949 et 1953, ont certes eu une influence prépondérante sur Mohler, bien que ses idées de base aient déjà été élaborées avant son arrivée au nouveau domicile de Jünger à Ravensburg près du Lac de Constance (Bodensee), sur les rives duquel habitait aussi Friedrich-Georg Jünger. Comme je l’ai déjà dit ici, Mohler voulait ressusciter le mouvement national-révolutionnaire des années 1920 et 1930, développer une critique de la nouvelle République fédérale qui aurait été aussi virulente que les critiques nationales-révolutionnaires à l’encontre de la République de Weimar, afin, à terme, de jeter bas un régime octroyé par les Américains comme les nationaux-révolutionnaires d’avant l’ère nationale-socialiste voulaient détruire un régime boiteux, livré aux Français, qui exigeaient des réparations, et aux Américains, qui s’emparaient des leviers de l’économie allemande et criminalisaient, au nom des principes de Wilson, toute affirmation de souveraineté ou d’indépendance (mais ce fut le Japon qui en fut la première victime après sa prise de contrôle de la Mandchourie).

Mohler était indubitablement un lecteur de Carl Schmitt et avait fait siens des principes comme le « grand espace » (européen), l’interdiction à toute puissance hors de mon espace d’intervenir en ce mien espace (soit interdiction de toute immixtion américaine en Europe ou en Asie), le primat de la décision dans le processus politique, l’importance de l’état d’exception dans l’histoire d’un pays, etc. Cependant, il eut un jour l’occasion de dire que le système catholique dans lequel a toujours navigué Carl Schmitt lui était étranger, comme lui était étranger le système aristotélo-thomiste du Catholique Thomas Molnar, lorsqu’il polémiqua avec lui dans les colonnes de la revue Criticon. Mohler est « nominaliste » (bien que le choix du terme soit malheureux), c’est-à-dire existentialiste héroïque, dans la mesure où, au-delà de toutes les certitudes substantielles auxquelles s’accrochent les catholiques, Mohler pense que la volonté d’un chef charismatique ou d’une élite vigoureuse peut changer le cours de l’histoire : sa vision de l’histoire n’est ni linéaire ni cyclique. Il ne croit pas à un progrès inexorable marchant vers l’avenir en niant ou en oubliant tous les legs du passé. Une telle marche en avant n’est jamais pérenne et sombre, à un moment ou à un autre, dans l’enlisement et le déclin. Il ne croit pas davantage au retour régulier du même. Sa vision de l’histoire est sphérique : la sphère du temps tourne sur elle-même et le chef charismatique ou l’élite vigoureuse peut impulser, par volonté et par simple exercice de sa puissance, la rotation de la sphère dans le sens de son choix. Et ouvrir ainsi une période nouvelle de l’histoire d’un ensemble politique, national ou civilisationnel. En fondant de nouvelles valeurs ou en transvaluant les valeurs fatiguées de l’ère précédente. Bref, c’est la manifestation d’une nouvelle « période axiale » qui commence ainsi. Il n’y a donc pas d’universaux éternels, pas de généralités pérennes. Mohler, là, est nietzschéen : « Amor fati ».

Comment le mouvement de la révolution conservatrice a-t-il été reçu en dehors de l’Allemagne ? Quels échanges a-t-il entretenus avec les courants en France et en Italie ? Selon vous, existe-t-il encore aujourd’hui un mouvement qui puisse être qualifié de « révolution conservatrice » ?

Pour essayer de saisir l’impact de la KR hors d’Allemagne, il faut d’abord savoir que la langue allemande était plus connue et pratiquée (par la lecture du moins) avant 1940 dans la périphérie scandinave, néerlandaise/flamande, suisse, hongroise, tchèque, polonaise, croate ou slovène qu’elle ne l’est aujourd’hui où l’on est passé au tout-anglais. De même en Italie, l’intérêt pour les idées allemandes était réel avant 1940 et, aujourd’hui, cet intérêt se manifeste toujours plus dans la péninsule italique qu’ailleurs en Europe. Je pense toutefois que les grandes figures de la révolution conservatrice allemande sont devenues des classiques dans le monde entier : il suffit de prendre votre propre travail en considération et de savoir que les textes de Carl Schmitt sont désormais des références incontournables dans la Chine nouvelle de Xi Jinping. Mohler a un jour dit que les quatre cinquièmes des auteurs qu’il a cités dans sa thèse sur la révolution conservatrice sont oubliés ou n’ont plus aucune pertinence de nos jours. C’est vrai. Mais les grands classiques ont plus d’importance que jamais dans les débats de fonds : Jünger, Spengler, Schmitt, Haushofer sont des penseurs incontournables et ont gardé toute leur virulence quand il s’agit de contester le système. Ils appartenaient au camp des vaincus mais les vainqueurs n’ont pas pu maintenir en état de bon fonctionnement le système qu’ils ont mis en place. Ce système coule, prend eau de toutes parts, surtout depuis la crise de 2008. Les recettes du quatuor que je viens de citer sont les recettes qu’il convient pour apporter remède aux échecs du libéral-américanisme et pour passer à une postmodernité réelle, telle que l’envisageaient Mohler et Welsch et que l’envisage Douguine aujourd’hui.

Mohler a été correspondant de plusieurs journaux allemands et suisses alémaniques en France à partir de 1953. Il restera quatre ou cinq ans à Paris. Il dresse le bilan de son observation ultérieure du gaullisme en 1963, année où la réconciliation franco-allemande s’amorce par la rencontre De Gaulle-Adenauer à Colombey-les-deux-Eglises, résidence secondaire du Président français. Mohler écrira une deuxième thèse de doctorat sur la France de De Gaulle, ce qui lui permit d’écrire un livre tout-public remarquable où il se félicite de l’esprit d’indépendance et de souverainisme de la France des années 1960, après les tumultes et les bouleversements du conflit algérien (cf. Die Fünfte Republik. Was steht hinter de Gaulle ?, Piper, Munich, 1963). Mohler parie sur une France gaullienne à un moment de l’histoire récente de la France où la droite était pourtant très hostile au président et où le militantisme nationaliste avait pris la forme de l’OAS (Organisation de l’Armée Secrète), formation clandestine qui avait organisé de nombreux attentats en Algérie et dans la métropole puis avait tenté d’assassiner De Gaulle. De nombreux animateurs de la « nouvelle droite » sont issus de l’OAS ou de la mouvance sympathisante de cette organisation. Mohler était dès lors en porte-à-faux avec eux. De Jünger, il a hérité un refus systématique des attentats visant des personnalités politiques en vue. Jünger avait déconseillé l’attentat contre Rathenau (auquel avait participé Ernst von Salomon), avait jugé dangereux celui qu’avait orchestré Claus von Stauffenberg (dont il était proche de la famille) contre Hitler. Mohler désapprouve donc l’attentat contre De Gaulle selon la même logique.

En Italie, malheureusement, les liens entre Mohler et les innombrables personnalités italiennes, qui auraient pu être sur la même longueur d’onde que lui, me semble avoir été très ténus sinon inexistants. C’est dommage car le terreau me semble plus fertile en Italie qu’en France où la double chape du jacobinisme et du gauchisme échevelé est bien plus lourde et où, aujourd’hui, une répression bien plus sournoise que partout ailleurs en Europe s’abat sur le non-conformisme en voie de réorganisation et en phase de contre-offensive.

Dans quelle mesure la ligne intellectuelle tracée par Mohler a-t-elle influencé la pensée de droite contemporaine ?

Récemment, un ami allemand me disait être sceptique quant à la postérité de Mohler : avec beaucoup de tristesse dans la voix, il déplorait que ce polémiste politique était bien oublié, en notre époque de déclin intellectuel, d’effondrement des systèmes scolaires et de wokisme ubiquitaire. C’est partiellement vrai, à l’exception du petit groupe rassemblé autour de la revue Sezession, dirigée par Götz Kubitschek (qui avait prononcé un éloge funèbre au bord de la tombe de Mohler lors de ses obsèques) et par son épouse Ellen Kositza, avec l’aide précieuse du Dr. Lehnert. Cette équipe a publié des recueils de textes inédits ou des ouvrages épuisés de Mohler, très précieux pour connaître sa biographie et le contexte suisse et allemand où ses démarches ont émergé. Il y a certes des liens entre cette équipe de Sezession et certains éléments de l’AfD mais ces liens sont, comme d’habitude, soumis aux aléas et aux soubresauts d’une vie politique harassante et accablée par l’opprobre orchestré en permanence par les « vieux partis » et les sicaires hystériques du paysage médiatique allemand et étranger.

Pour extraire de l’œuvre de Mohler et des auteurs de la KR qu’il a étudiés les recettes pour un éventuel renouveau politique inspiré par eux, il faudrait, à mon sens, relire de manière critique (au sens grec et philosophique du terme) son livre sur la France des années 1960, où une figure singulière (en l’occurrence celle de De Gaulle) déterminait la marche à suivre plutôt que des parlements composés de demis savants, de bateleurs de bistrot, d’avocats marron ou de personnages déjantés. Autour d’une telle personnalité, des équipes mixtes (constituées de non conformistes venus de la droite et de la gauche), frottées à tous les débats idéologiques, capables de peser le pour et le contre devraient s’instituer pour injecter un suc nouveau dans les sociétés ébranlées par l’incompétence des « libéraux » (au sens de Mohler et du vocabulaire usuel des pays anglo-saxons). De Gaulle voulait d’ailleurs une autre représentation que celle d’un parlement de députés issus de partis incohérents : il suggérait un Sénat des professions et des régions, avec des représentants issus du monde réel, du peuple concret.

Plus important encore, il faudrait à nouveau méditer et intérioriser le contenu des Chicago Papers, reproduits dans son volume Von Rechts gesehen (« Vu de droite »). Même après 52 ans d’activités au sein des « nouvelles droites » européennes, mais surtout francophones, je suis abasourdi de constater que ces Chicago Papers ne constituent pas ou ne constituent plus l’ABC premier des droites métapolitiques et politiques en matière de politique étrangère ou de politique européenne. On ne les a jamais traduits et diffusés en français, en italien ou en espagnol. Les soi-disant « mohleriens » de la « nouvelle droite » (surtout parisienne) les ont systématiquement ignorés : on peut comprendre qu’ils aient boudé le livre sur la France des années 1960, vu les événements d’Algérie et les activités de l’OAS. Mais, dès qu’est apparue l’option anti-américaine avec la parution du numéro de Nouvelle école sur l’Amérique en 1975 (dont la rédaction émane principalement du philosophe italien Giorgio Locchi) et du numéro d’éléments intitulé « Pour en finir avec la civilisation occidentale » (rédigé sous l’impulsion de Guillaume Faye), les Chicago Papers auraient dû servir de boussole à tous les militants engagés dans ce combat métapolitique ou dans d’autres activités de même acabit. C’est un texte très court, dont la teneur est facile à assimiler. Il permet de trier le bon grain de l’ivraie, de ne plus jamais être dupe des fausses « vérités de propagande » assénées à longueur de journée au sein de l’américanosphère et dans les médias officiels.

Pour Mohler, le gaullisme a connu quatre phases, dont la dernière est la plus intéressante, la plus féconde pour l’avenir : la phase de la « Grande Politique », avec une géopolitique mondiale alternative énoncée notamment lors du discours de Phnom Penh de 1966, période où la France tente de se dégager de l’étau américain en quittant le commandement de l’OTAN, en n’hésitant pas à pactiser avec des Etats jugés « voyous » (la Chine, par exemple) et en assumant une politique indépendante dans le monde entier, laquelle consistait à vendre, notamment, des appareils Mirage de Dassault en Australie et en Amérique du Sud, en concurrence directe avec les producteurs américains de chasseurs-bombardiers. Cette « Grande Politique » se brise en mai 68, quand la « chienlit » se manifeste et entame sa « longue marche à travers les institutions », qui a mené la France tout droit à la grosse farce festiviste du temps de Sarközy et de Hollande, à la déliquescence totale et au wokisme délirant sous Macron. Mai 68 fut bel et bien une « révolution de couleur » avant la lettre.

Mohler, non pas en tant que lecteur de Jünger mais en tant que lecteur de Schmitt, est gaulliste, au nom même des principes de sa KR. Il ne comprend pas comment on peut ne pas juger de Gaulle seulement sur des critères schmittiens. Il commente l’aventure des ultras de l’OAS en deux lignes. Mohler appartenait donc à un autre vivier politique que les futurs animateurs de la « nouvelle droite » (ND). Les nouvelles droites allemandes possèdent d’autres idiosyncrasies : la convergence entre Mohler et la ND française (avec le jüngerien Dominique Venner) viendra ultérieurement quand les clivages de la guerre d’Algérie n’auront plus de pertinence politique directe.

Mohler voulait transposer l’indépendantisme gaullien en Allemagne. En février 1968, il va défendre à Chicago le point de vue de la « Grande Politique » gaullienne à la tribune d’un « Colloque euro-américain ». Le texte de son intervention, qui fut rédigé en anglais et ne fut jamais traduit en français ( !) a le mérite d’être d’une clarté programmatique : il voulait, sous les couleurs d’un nouveau gaullisme européen, dégager l’Europe du carcan de Yalta, sans pour autant envenimer les relations avec l’URSS.

Les Chicago Papers demandent donc de dialoguer avec les Etats que les Américains posent comme des « Rogue States ». On en déduira, dans le contexte actuel, que tout Etat désigné par Washington comme tel est à considérer comme un allié potentiel ou un partenaire commercial valable. Toute guerre ou tout boycott ou toute politique de sanctions contre de tels Etats est à rejeter. Dans la situation présente, où les Etats du groupe BRICS ou des Etats émergents comme l’Indonésie voire le Mexique ont quelque peu le vent en poupe pour affirmer leur pleine souveraineté, l’intérêt de tous les Etats européens est d’entretenir des relations positives avec ceux-ci. En revanche, ce qui est vanté comme positif par les Etats-Unis doit automatiquement déclencher un réflexe de profonde méfiance. Ainsi, toutes les exhortations d’un Bernard-Henri Lévy devraient conduire tous les Etats européens à adopter des politiques diamétralement opposées. Il faudrait faire exactement le contraire de ce que Lévy préconise.

La dernière vague réminiscence de cette « grande politique » gaullienne s’est manifestée dans l’hostilité commune de la France de Chirac, de l’Allemagne de Schröder et de la Russie de Poutine aux opérations anglo-américaines en Irak en 2003. L’Axe Paris-Berlin-Moscou aurait plu à Mohler et a suscité quelque espoir l’année même de sa mort. Cet Axe plaisait également à Jean Parvulesco, inspirateur de Douguine et autre propagandiste de la « grande politique » de De Gaulle.

Comment faut-il interpréter l’héritage de Mohler — et plus largement de la révolution conservatrice — dans le contexte des crises géopolitiques actuelles (guerre en Ukraine, rivalité sino-américaine, débats sur l’indépendance stratégique de l’Europe) ?

L’héritage pratique de Mohler réside dans ces Chicago Papers que je viens d’évoquer. En 1980, dans les colonnes de Criticon, Mohler présente deux auteurs qui avaient été oubliés jusqu’alors, que l’on redécouvrait aussi au niveau scientifique à la même époque, et qui, quelques mois auparavant, n’auraient pas eu leur place dans une revue labellisée « conservatrice » : Ernst Niekisch, l’activiste national-bolchévique, et Karl Haushofer, le géopolitologue suicidé en 1946. Je suis encore étudiant, je termine mes études et les travaux universitaires à terminer s’accumulent sur mon bureau mais je les traduis immédiatement pour le bulletin du GRECE-Bruxelles. Niekisch et Haushofer seront des auteurs-guides pour moi, tout au long de mon existence, grâce à Mohler. Bien sûr, aujourd’hui encore, ces auteurs constituent des références essentielles dans bon nombre de cercles métapolitiques et géopolitiques italiens, en Russie dans le sillage de Douguine ou même dans des officines chinoises où l’on façonne la politique de la Chine nouvelle de Xi Jinping.

Du vivant de Mohler, il n’y a pas eu de crise ukrainienne. C’est un an après sa mort, en 2004, qu’éclatent les premiers troubles à Kiev, avec la « révolution orange ». Pour comprendre de manière intelligente les événements d’Ukraine, de Crimée et du Donbass, le géopolitologue le plus intéressant à potasser demeure Richard Henning (1874-1951), auteur d’un ouvrage très copieux, Geopolitik – Die Lehre vom Staat als Lebewesen. Henning développe une Verkehrgeographie, une géographie des axes de communication terrestres, ce qui s’avère extrêmement intéressant à l’heure où la Chine entend poursuivre son projet de « Belt and Road Initiative » et où d’autres projets continentaux sont envisagés comme l’INSTC entre Bombay et la Baltique en passant par le Caucase ainsi que des projets alternatifs imaginés par les puissances thalassocratiques anglo-saxonnes comme le corridor qui doit déboucher sur les côtes israéliennes voire à la hauteur des ruines de Gaza, ville éradiquée pour réaliser ce projet en apparence. Le corridor du Zangezour ou « corridor Trump » est une autre initiative occidentale, toute récente, mais elle aussi, quoiqu’on en dise, entre dans la logique de l’organisation des territoires et des communications continentales. Mohler n’a pas, en apparence, pratiqué les travaux de Henning. Ce dernier n’était pas politisé, bien que patriote clausewitzien (si vis pacem, para bellum), mais a dû néanmoins abandonné sa chaire en Allemagne, la géopolitique n’étant plus en odeur de sainteté sous l’occupation américaine (qui est toujours d’actualité). Il poursuivit toutefois brillamment sa carrière en Argentine et fut l’impulseur de grands travaux d’infrastructure en Amérique du Sud.

La rivalité sino-américaine est évoquée dans le Chicago Papers, puisque la Chine de Mao y est présentée comme un « Etat voyou » que les Américains veulent isoler du reste du monde. Mais c’était avant que la diplomatie de Kissinger ne règle le contentieux Pékin-Washington à l’avantage des deux parties en 1972. La Chine, comme par un coup de baguette magique, n’était plus un « Rogue State » mais un interlocuteur sympathique, mobilisable contre les « méchants Russes ». Aujourd’hui et la Russie et la Chine sont des Etats posés comme ennemis.

Quant aux débats sur l’indépendance militaire, diplomatique, énergétique et stratégique de l’Europe, ils sont actuellement inexistants ou refoulés dans les marges obscures où discutent des auteurs pertinents mais méconnus, plus ou moins interdits d’antenne, de télévision ou d’édition. Les débats étaient plus visibles dans les années 1980 quand Gorbatchev avait annoncé sa perestroïka et sa glasnost. Puis quand il s’est mis à parler de « Maison Commune ». En Allemagne, dès les grandes manifestations contre le déploiement des missiles américains, de nombreux cercles se remettaient à parler de neutralité (pour l’ensemble des pays de la Mitteleuropa) ou d’un rapprochement germano-russe. Sous Eltsine, ces débats se sont d’abord estompés puis sont redevenus vivaces au moment où l’OTAN s’est mis à bombarder les villes serbes en 1999. Il y eut alors un coup de théâtre en Allemagne puisque les Verts, qui participaient au pouvoir, prirent fait et cause pour l’OTAN, sous l’impulsion de Joschka Fischer, ministre des affaires étrangères : Fischer venait de la gauche radicale, celle qui, précisément, en une époque antérieure, critiquait avec virulence l’impérialisme américain. Mohler a donc été plus conséquent que les gauchistes folkloriques et violents qui se sont empressés de trahir les idéaux de leur jeunesse. Le basculement des Verts dans le bellicisme outrancier laisse pantois, suscite un désarroi qui s’est encore amplifié au vu de la russophobie pathologique de la récente ministre verte Annalena Baerbock, qui entendait promouvoir une « politique étrangère féministe ». Tout cela est diamétralement opposé aux suggestions qu’a formulées Mohler au cours de sa carrière métapolitique et politique.

En Occident, on observe aujourd’hui l’hégémonie culturelle américaine, la baisse des taux de natalité, les églises qui se vident, le « wokisme » qui redéfinit les normes sociales… Face à ce tableau, pensez-vous qu’il soit réellement possible de produire une nouvelle forme de vie, une nouvelle synthèse politico-culturelle ? Et si oui, sur quels fondements pourrait-elle se construire ?

Dans l’entourage de Mohler, c’est principalement Caspar von Schrenck-Notzing qui a fustigé l’hégémonisme américain sur l’Allemagne d’après 1945, dans son livre Charakterwäsche. Die amerikanische Besatzung in Deutschland und ihre Folgen (Seewald, Stuttgart, 1965 – plusieurs éditions successives chez divers éditeurs). Caspar von Schrenck-Notzing y expliquait que la « rééducation » voulue par les autorités d’occupation américaines avait complètement stérilisé le caractère national allemand, empêchant l’éclosion d’une politique stable et féconde pour le centre de l’Europe. Le livre est désormais un classique pour comprendre l’après-guerre allemand.

Les problèmes de natalité, bien qu’importants, n’ont guère été évoqués par Mohler. N’étant ni catholique ni protestant, Mohler ne s’est pas préoccupés des églises qui se vidaient. Cependant, il aimait parfois se dire « Kathole », ce qui signifie avoir les mêmes attitudes politiques que les milieux catholiques, à l’instar de Carl Schmitt, sans pour autant s’intéresser à la vie religieuse et paroissienne ou aux problèmes théologiques.

On ne parlait pas encore du wokisme au temps de Mohler. Celui-ci était pourtant, comme tous les hommes de droite, sensible aux affres du déclin, de la décadence, qui, pour lui, était le résultat d’un libéralisme désuet au départ, devenu fou aux Etats-Unis, implanté en Europe timidement pendant l’entre-deux-guerres, délibérément depuis le Plan Marshall. Le libéralisme est une « idée générale » selon Mohler, qui conduit à un quiétisme politique dans une ambiance consumériste : à ce libéralisme mou, à ce libéralisme d’avant le néolibéralisme plus agressif, il fallait, disait-il, opposer le mythe, à la façon de Sorel. Le mythe nouveau, s’il advient un jour, sera seul salvateur : Mohler ne croyait pas à une « synthèse intellectuelle », à un système conceptuel rigoureusement construit, à la façon de Hegel, qui aurait eu une réponse rationnelle pour tout. De telles constructions sont stériles et ne feront pas bouger les peuples. Le mythe mobilisateur, qui donne une impulsion axiale, fait tourner la sphère de l’histoire dans un sens nouveau et sera seul fécond. Ce mythe devrait toujours avoir un support imagé accrocheur, beau et suggestif, pareil au muralisme mexicain (auquel il a consacré un texte de grand intérêt) ou aux fresques murales irlandaises voire aux affiches de la Chine du temps de Mao. Personnellement, en tant que lecteur de Mohler depuis mes dix-neuf ans, la solution aux maux de l’Europe ne se fera que par un retour au classicisme, un classicisme porté par des images nouvelles et fortes, mythifié selon des critères que développeront des artistes au moment voulu, quand les temps seront mûrs, pour ouvrir la voie à des personnalités fortes qui infléchiront le cours des choses, des res publicae. Car le temps est sphérique, non linéaire et non répétitif/cyclique, comme l’expliquait Mohler dans l’introduction à l’édition de 1989 de sa thèse sur la « Konservative Revolution » allemande.