Hüseyin Etil a apporté une contribution significative au monde de la pensée turque avec son livre sur İsmet Özel et le Partisan. Ses discours sur la gauche turque, la polémologie et de nombreux concepts attirent l’attention. Lorsque j’ai discuté avec lui de la relation intellectuelle entre Ernst Jünger et Abdülkadir es-Sufi, il a été celui qui a dirigé mon intérêt vers la révolution conservatrice et ses représentants. Il n’a ménagé ni son soutien ni ses opinions tout au long de ce processus. Nous avons réalisé un entretien approfondi avec Etil sur la révolution conservatrice et son contexte en Turquie.

« Qu’est-ce que la « révolution conservatrice » et que signifie-t-elle ? En quoi les révolutionnaires conservateurs diffèrent-ils des conservateurs et des révolutionnaires ?

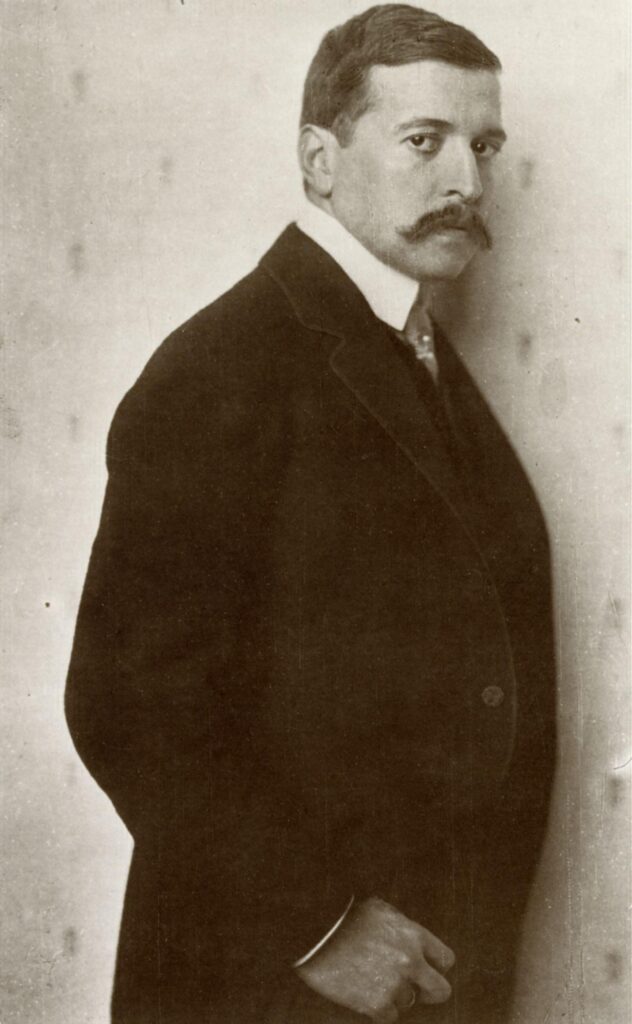

Premièrement, le concept est né au sein de l’opposition intellectuelle conservatrice-nationaliste allemande des années 1920. Bien que Thomas Mann ait été le premier à utiliser le concept dans son article sur Nietzsche dans l’Anthologie de la Littérature Russe, sa large répercussion est due au poète Hugo von Hofmannsthal. La personne qui a popularisé le concept est Armin Mohler, qui fut l’assistant personnel d’Ernst Jünger. Dans l’usage de Mohler, le concept est un terme générique qui englobe des mouvements très divers (Völkisch, jeune conservatisme, national-bolchevisme, les unitaires et le mouvement paysan). Il couvre un large spectre intellectuel allant de F. Nietzsche à N. Dostoïevski, d’O. Spengler à C. Schmitt, de T. Mann à E. Jünger. La révolution conservatrice exprime la somme des recherches de renouveau culturel entreprises par les intellectuels de l’époque pour le redressement de l’Allemagne vaincue après la Première Guerre mondiale. Le concept de révolution conservatrice a été utilisé par Mohler essentiellement dans un but stratégique. De nombreux intellectuels révolutionnaires conservateurs étaient en opposition aux Nazis. La plupart d’entre eux ont été réduits au silence pendant la période nazie. Cependant, l’opposition conservatrice de l’ère nazie était inconnue. Mohler voulait la révéler, séparer la génération, dont Jünger faisait partie, des Nazis et laisser un riche héritage intellectuel à l’ère post-fasciste. Il est clair qu’aujourd’hui Mohler a extrêmement bien réussi dans cette entreprise.

Deuxièmement, le concept de révolution conservatrice est un terme qui sonne paradoxal. Ce concept appartient en quelque sorte à des temps paradoxaux, à des phases où les compositions oxymoriques explosent, à des périodes où l’intégrité, la certitude et la cohérence sont perdues. Dans le langage courant, le conservatisme signifie la “protection”. Il signifie la protection de la famille, de la nation, de la religion et de l’État, tout comme l’idée que les traditions, les coutumes, les habitudes et les institutions désuètes devraient être préservées. La révolution, en revanche, signifie le changement radical des conditions existantes. Dans ce sens, le concept de révolution a été principalement associé aux mouvements de gauche. La révolution conservatrice, cependant, unit deux instincts différents (protection et destruction) dans son propre programme. Elle ne souhaite pas revenir à une situation antérieure comme dans le réactionnisme, ni préserver le donné comme dans le conservatisme. En effet, il n’y a pas de valeur à préserver dans la modernité elle-même. Les conditions de pouvoir maintenir des relations traditionnelles de manière traditionaliste ont disparu face aux destructions créées par la modernité. La modernité a créé une grande dévastation. Les intellectuels révolutionnaires conservateurs partent de cette constatation fondamentale. En d’autres termes, la seule façon de résister au nihilisme créé par la modernité et de protéger l’avenir passe par le révolutionnisme. Pour conserver, il faut détruire. La révolution conservatrice consiste à faire émerger à nouveau, sous de nouvelles conditions, ce qui sera toujours valide. Dans ce sens, être conservateur n’est pas être lié à hier, mais partir de ce qui est toujours valide. C’est la réévaluation du monde, de la société et de l’homme dans l’axe des principes fondamentaux et des constantes éternelles. C’est une réévaluation des valeurs, selon une expression nietzschéenne.

La dimension la plus importante de la révolution conservatrice est qu’elle est orientée vers la construction de l’avenir plutôt que la préservation de ce qui est. En ce sens, il s’agit en fait d’un mouvement de « renaissance » dans la pensée allemande, dont les racines sont cachées dans la modernisation allemande anti-occidentale, mais qui s’est retrouvée face à la dévastation de la Première Guerre mondiale. Ici, le révolutionnisme ne signifie pas l’esthétisation de la destruction, mais la renaissance de la tradition, de la culture et de ce qui nous est propre. En cela, il est radicalement différent de la conception progressiste et des Lumières de l’histoire. C’est aussi la colère et l’idéologie des perdants. Il investit le Thymos pour un pouvoir conservateur. C’est une quête d’une nouvelle voie qui contient aussi la rancœur de la perte. C’est une réaction à l’encerclement. C’est un mouvement d’« hurûç » (sortie, offensive). La révolution conservatrice est la voie authentique d’être révolutionnaire. C’est une conception de l’avenir où le corps et l’esprit, la raison et le sentiment, ou Dieu et le monde, que la conception des Lumières et cartésienne a fragmentés, sont à nouveau intégrés. Ils tiennent le libéralisme, le socialisme et le rationalisme des Lumières pour responsables de la crise de la civilisation occidentale. Le révolutionnaire conservateur a deux ennemis : le révolutionnisme de gauche destructeur et le libéralisme bourgeois. Il tient ces deux courants pour responsables de la destruction du monde et de la perte de profondeur. En réalité, le révolutionnaire conservateur est en colère contre le « conservateur » et le « révolutionnaire » parce qu’ils agissent dans le cadre général du libéralisme. Selon lui, les conservateurs et les révolutionnaires manquent d’originalité. Car, comme le souligne Jünger, l’originalité du conservateur se caractérise par le fait d’être très ancien, tandis que l’originalité du révolutionnaire se caractérise par le fait d’être très jeune. De ce point de vue, nos révolutionnaires semblent assez âgés, tandis que nos conservateurs semblent extrêmement jeunes.

Dans les conditions du capitalisme, les individus se sont éloignés de la formation démocratique des relations sociales et culturelles. Face à des forces et des mécanismes indéterminés, l’être humain se sent impuissant, passif et insignifiant. Le « sentiment d’impuissance authentique » que Karl Jaspers mentionne dans son livre La Situation Spirituelle de Notre Temps constitue largement l’« univers émotionnel révolutionnaire conservateur ». Aujourd’hui, l’homme est réduit à une existence condamnée au flux des événements. Dans un tel climat émotionnel, la résistance conservatrice se transforme en une possibilité de transformation passionnée. Dans les temps nihilistes, les gens se tournent vers de nouvelles constructions de « réalité » qui donnent un sens à leur vie. Les révolutions libérales et socialistes ont plongé l’homme dans le nihilisme, le rendant indécis. Les gens d’aujourd’hui sont indécis. Ils se perdent dans les vagues transitoires d’un présent absolu. Les révolutions conservatrices aspirent à rétablir le temps de la décision. L’incrédulité et l’esprit critique cèdent la place à la formation de nouvelles élites au pouvoir dotées d’une résolution et d’une action. L’objectif est de créer une nouvelle volonté qui décidera, déterminera et dirigera.

La Révolution Conservatrice n’est-elle pas elle aussi une forme de nihilisme ?

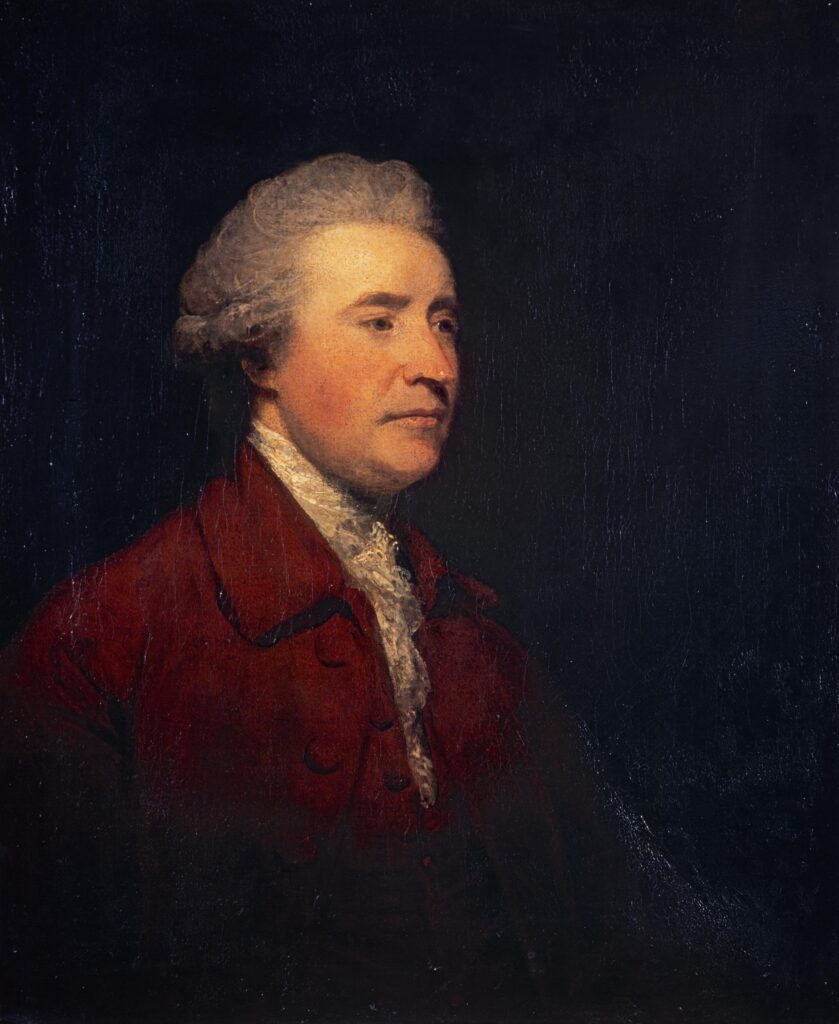

Tout d’abord, le conservatisme n’est certainement pas une incapacité à demander et à réaliser des changements radicaux. En référence à Edmund Burke, nous pouvons distinguer deux révolutions : d’un côté, la révolution de ceux qui exigent la négation absolue du présent au nom d’un avenir incertain que personne n’a expérimenté, et de l’autre, la révolution de ceux qui veulent rétablir ce qui a été supprimé et déplacé. La première est la révolution progressiste réalisée dans une dialectique négative. Ces révolutions nient le présent au nom d’un futur alternatif qui ne peut même pas être imaginé aujourd’hui. La seconde définit les révolutions conservatrices. C’est le travail de faire émerger à nouveau la réalité et le sens qui étaient là avant et qui nous ont été enlevés. Ces révolutions, qui ne sont ni idéologiques ni utopiques, se présentent comme les révolutions dont le monde a plus que jamais besoin.

Le révolutionnaire conservateur s’efforce de créer de nouvelles conditions du point de vue de l’éternel. Il est différent du révolutionnaire nihiliste. Le révolutionnaire conservateur exige la destruction au nom de l’ordre. La révolution au sens de destruction absolue n’est pas son but interne. Le révolutionnaire conservateur n’élève pas la négation au niveau d’une vision du monde, comme dans le nihilisme de gauche, mais au contraire, il nie l’existant au nom de cette vision du monde. Il pense qu’il ne faut pas faire la révolution contre l’ordre, mais mener une guerre révolutionnaire au nom d’un nouvel ordre. Il exige la destruction des conditions existantes (côté révolutionnaire) et la recréation des valeurs à préserver (côté conservateur). C’est l’union de la protection et de la direction créatrice. Les révolutionnaires conservateurs ne créent pas de nouvelles idées/valeurs comme les révolutionnaires progressistes, ils mettent en lumière des valeurs qui existent déjà de manière latente. Ils descendent dans les archives secrètes de la mémoire culturelle et de notre moi, retravaillent ce qui s’y trouve et les transforment en vérités utilisables et vivables. C’est la mise au jour et la restitution à la vie de la vérité cachée dans les archives. Par conséquent, c’est la révélation de ce qui est toujours valide, mais qui a été enterré, muséifié, archivé par les révolutions modernes.

Nous pouvons répondre à cette question en revenant à Mohler. Mohler considère le nihilisme sous trois formes : la forme apparue en Europe occidentale, en France (« révolutionnaires jacobins »), la deuxième forme apparue en Russie (« révolutionnaires bolcheviks ») et la forme allemande de la révolution conservatrice apparue en Allemagne. Toutes ces figures approuvent passionnément le passage par la destruction. Cependant, le nihilisme allemand, dans la formule de l’« Anarchisme Prussien » de Jünger, pointe une autre direction distinctive. Dans cette expression, l’aspect « anarchiste » fait référence au chaos et à la destructivité d’un temps où tout l’ordre s’est effondré. Le vieil ordre ossifié et décrépit doit être détruit. Le processus de destruction est approuvé comme le seul chemin vers la renaissance. Le côté « prussien » de cette expression souligne que la destruction n’est pas une fin en soi. Le monde de la vie doit être nettoyé pour une nouvelle hiérarchie. Les dynamites, les explosifs de la parole de Nietzsche, « Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite », doivent être utilisés pour la construction d’un nouvel ordre. L’anarchiste prussien désire le chaos pour la hiérarchie, l’état d’urgence pour l’état normal. Pour lui, la destruction est le seul chemin vers le salut. On ne peut pas construire sans détruire. La destruction se transforme en création. Le nihiliste allemand voit le « retour » au bout du chemin. Par exemple, dans une telle lutte, la poésie devient le seul appel au recyclage.

Pourquoi les discussions sur la révolution conservatrice sont-elles devenues plus importantes aujourd’hui ?

Aujourd’hui, les recherches de révolution conservatrice sont à l’ordre du jour dans de nombreuses régions du monde. Une vague mondiale de révolution conservatrice se fait sentir. Les intellectuels révolutionnaires conservateurs prennent de plus en plus d’importance dans l’ère post-libérale. Les idées des intellectuels révolutionnaires conservateurs de l’ère de Weimar sont lues aujourd’hui par de nombreuses personnes de droite et de gauche. La gauche d’aujourd’hui lit davantage Carl Schmitt que Lénine. Les intellectuels qui ont été exclus des centres intellectuels après la Seconde Guerre mondiale ont commencé à être canonisés. Par exemple, les œuvres d’Ernst Jünger sont maintenant considérées comme des classiques. Dans de nombreuses régions du monde, les intellectuels nationalistes-conservateurs remplacent les intellectuels libéraux-démocrates-humanistes et leurs visions politiques. Les États, les nations ou les peuples reviennent à l’idée qu’ils ont des « destins métaphysiques ». Face aux égoïsmes du libéralisme et de la société de consommation, les gens cherchent des moyens de se concevoir à nouveau comme des « communautés de destin métaphysique ». Le « Retour à l’Ordre » a commencé à être des appels impressionnants qui mobilisent les masses dans de nombreux pays du monde. Aujourd’hui, de plus en plus de gens s’éloignent de l’influence des choix et se tournent vers la réalité magique de l’idée de destin. Ils ont l’intention de cesser d’être des « humains accidentels » pour devenir des « humains de destin ». Ces orientations existent, même si elles ne sont pas dominantes. Il est également significatif que ces orientations se produisent après l’effondrement des sociétés de bien-être social où l’homme s’était le plus éloigné de l’idée de destin.

La révolution conservatrice est l’attitude des périodes où les relations entre conservateurs et libéraux se sont détériorées, et où les conservateurs ont commencé à avoir une tendance anti-libérale. Tout d’abord, il faut bien constater que l’alliance politique et stratégique (bloc historique) établie entre le libéralisme et le conservatisme après la Seconde Guerre mondiale s’est désintégrée au cours des trente dernières années, et que le conservatisme, surtout après la fin de la guerre froide, s’est reformulé sur une base anti-libérale. Le mouvement de la « démocratie conservatrice » a joué un rôle actif dans la création d’un nouvel ordre dans la période post-fasciste, tant en Europe occidentale que dans les pays en voie de modernisation. Dans cette phase, avec la construction d’une identité « démocrate conservatrice », les partis de droite ont été attirés vers le centre et un ordre démocratique parlementaire a été établi. Cependant, dans la nouvelle situation, les idées et mouvements politiques qui se positionnent au centre, tels que la « démocratie conservatrice » ou le « conservatisme libéral », ont décliné. En bref, aujourd’hui, à la fois l’alliance idéologique entre le conservatisme et le libéralisme politique établie dans la période post-fasciste et les alliances idéologiques entre le néo-libéralisme et le néo-conservatisme se sont effondrées. Surtout dans le monde occidental d’aujourd’hui, il est de plus en plus difficile pour un conservateur de défendre les formes économiques, politiques et idéologiques du libéralisme. Le libéralisme a recommencé à être remis en question. Les idées, les valeurs et les institutions qui semblaient être la solution dans la période post-fasciste sont aujourd’hui considérées comme le problème. Il semble difficile pour une culture politique kantienne de perdurer. Les valeurs et les solidarités qui ont donné naissance aux institutions libérales ont été ébranlées. Les gens se divisent aujourd’hui sur les « fondamentaux ». Il me semble impossible d’organiser une nouvelle solidarité à partir de l’ironie d’intellectuels anti-fondamentalistes comme Richard Rorty.

Une caractéristique de la nouvelle période est le retour au concept de « vision du monde ». L’ère des idéologies a régressé, les visions du monde sont à nouveau sur scène. La scène politique se remodèle non pas selon la droite ou la gauche, mais selon les visions du monde. Les idéologies aussi doivent se reformuler selon les luttes des visions du monde. Notre époque est de plus en plus une ère post-libérale. Nous avons vu les formes que le conservatisme a prises dans la période post-fasciste. La question politique importante d’aujourd’hui est les formes que le conservatisme prendra dans la période post-libérale. Nous sommes dans des temps intéressants où les ordres libéraux sont tentés d’être renversés par la droite. À une époque où les révolutions de gauche ont perdu tout leur carburant, les recherches de révolution par la droite ont commencé à se faire sentir. Une nouvelle forme de conservatisme émerge dans l’ère post-libérale. Je pense que le retour aux idées des écrivains autrefois exilés en est le reflet. Des débats autrefois clos sont rouverts. Les conservateurs ne veulent plus seulement gérer et s’emparer des institutions libérales, ils veulent les redéfinir et les transformer. Dans les années 1960, être jeune, c’était être de gauche. Aujourd’hui, ce sont les conservateurs qui sont jeunes, qui représentent la contre-culture et qui rejettent les vues traditionnelles, qui ne sont pas statut quo. Les jeunes conservateurs sont à la recherche d’une base théorique pour leur propre action politique. Aujourd’hui, une révolution se produit dans la pensée conservatrice. Les transformations révolutionnaires dans la pensée conservatrice, que nous appelons « révolution conservatrice », sont susceptibles de transformer les modes de vie culturels, politiques et économiques. La révolution conservatrice est devenue une approche contre la rectitude politique (political correctness), la culture de l’annulation (cancel culture) et les mouvements woke. Elle se présente comme une nouvelle philosophie politique contre ces trois mouvements. Le point intéressant, à mon avis, est que le conservatisme révolutionnaire se transforme progressivement en philosophie politique dominante de la droite politique. Les gens se tournent de plus en plus vers des révolutions où ils peuvent retrouver la certitude de leurs parents, grands-pères et grands-mères, bref, des générations précédentes.

Quelle est la contrepartie de l’idée de révolution conservatrice en Turquie ?

Le concept de révolution conservatrice a été utilisé pour définir les mouvements culturels qui ont marqué les années 1920 en Allemagne. À cet égard, la révolution conservatrice est utilisée pour identifier certains mouvements intellectuels plutôt que d’être une catégorie concernant les mouvements politiques. La révolution conservatrice est, selon l’expression de Schlegel, le « grand processus de rajeunissement ». C’est la refleuraison d’une nation fatiguée et vieillie en revenant à ses propres racines. C’est le renouveau de la culture en sortant de la réalité d’être une terre aride. La révolution conservatrice est un mouvement de renouveau culturel qui s’oppose à la modernité et aux Lumières. Les intellectuels qui s’opposaient à la modernité et aux idées des Lumières ont trouvé le salut dans l’idée de renouveau intellectuel et spirituel. La révolution conservatrice dans notre pays est essentiellement le mouvement culturel des provinciaux éduqués. De ce point de vue, je pense que le mouvement intellectuel-culturel représenté par des noms comme Nurettin Topçu, Necip Fazıl Kısakürek et Sezai Karakoç possède les motifs fondamentaux du conservatisme révolutionnaire. Les accents de « renaissance » que nous voyons chez des noms comme Necip Fazıl, Nurettin Topçu, Sezai Karakoç face à la révolution eschatologique du Kémalisme sont l’expression d’une orientation révolutionnaire conservatrice. Ces noms sont, à mon avis, parmi les représentants les plus fervents, passionnés et croyants de l’attente de la « révolution conservatrice ». Ils étaient la génération qui refusait de s’asseoir comme des locataires silencieux dans leur nouvelle maison et pensait qu’il fallait se battre pour vivre. Ils cherchaient des fondations solides au lieu du terrain lâche et pourri. Ces orientations sont évidentes dans la rébellion métaphysique de Nurettin Topçu, l’énergie thymotique de Necip Fazıl et la pensée de la résurrection (diriliş) de Karakoç. Les écrivains qui ont développé une « interprétation publique de l’existence » à partir d’une nouvelle perspective et qui ont soumis les problèmes créés par l’occidentalisation et la modernisation à une critique culturelle ont créé un nouvel axe de débat public. Il est particulièrement remarquable d’observer comment la littérature, l’insurrection esthétique, se sont transformées en une forme d’opposition politique chez Necip Fazıl Kısakürek et Sezai Karakoç. Les critiques de Necip Fazıl Kısakürek et Sezai Karakoç sont une opposition aux révolutions culturelles (progressistes) par le biais de la poétique. Dans ces exemples, il est digne de noter que la littérature est devenue un outil de projets de salut révolutionnaire et une partie de la conscience identitaire. Par exemple, le poème « Gök Gürültüsü » (Tonnerre) de Karakoç est comme un éclair qui frappe dans le ciel calme et éclairé, dans l’univers symbolique des révolutions progressistes. Les coups de tonnerre représentent toujours la fin d’un temps, le changement de temps, le début d’un nouveau temps. Le temps de la « Révolution » touche à sa fin, il commence le temps de la « Résurrection » (Diriliş). Le premier éveil de la Nouvelle Turquie est là. Nous assistons ici aux passions ardentes de la volonté de passer de l’apparence transitoire à la vérité de l’éternel. La révolution conservatrice est la révolution dans la révolution. Elle a réalisé une révolution dans les traditions révolutionnaires en vigueur. En ce sens, la révolution conservatrice est, selon l’expression de Necip Fazıl, une révolution qui renversera la révolution. C’est-à-dire la victoire de l’esprit sur la matière. C’est l’idée d’une révolution spirituelle qui met fin à la domination de la matière sur l’esprit et réduit la matière à l’instrument secondaire de l’esprit.

La meilleure métaphore de l’imaginaire révolutionnaire conservateur est, à mon avis, la « résurrection » (diriliş). Elle substitue l’idée de Retour à celle de Progrès. Le slogan de Karakoç « Pas la Révolution, mais la Résurrection » (Devrim değil Diriliş) dépeint bien le grand carrefour de la Turquie. La « Turquie de la Révolution » et la « Turquie de la Résurrection » sont positionnées l’une contre l’autre. Soit on s’appuiera sur un révolutionnisme libéral en se coupant des racines, soit l’avenir sera conquis en revenant aux racines. Le mouvement culturel représenté par ces noms est, en fin de compte, un mouvement de retour aux racines, de retour à soi, de retour au foyer. Contre les cadres progressistes-révolutionnaires qui trouvaient le salut dans la soumission aux valeurs contemporaines, les révolutionnaires conservateurs, qui trouvaient le salut dans les valeurs qui fondaient leur propre existence, ont visé à lancer une nouvelle résurrection en s’appuyant sur Dieu au lieu d’accepter la mort de Dieu. L’idée de Résurrection avancée contre la Révolution a signifié l’insistance sur l’identité musulmane de la réalité turque face aux révolutions séculières. Ils ont exprimé que la Révolution ne pouvait être contrée non pas par des réformes, mais seulement par la résurrection. Ils ont avancé que les nouvelles formes ne pouvaient s’élever non pas par des abstractions, mais à travers leurs propres racines. Lorsqu’ils ont souligné les principes qui méritent d’être préservés, ils n’ont en aucun cas voulu dire simplement revenir aux conditions d’avant la révolution. Ils se distinguent des réformateurs conservateurs par leur quête de « renaissance spirituelle ». La révolution conservatrice ne signifie pas l’imitation exacte du passé ou sa réanimation anachronique. Car hériter ne signifie pas être un épigone. Ces intellectuels, au lieu d’accueillir la mort de la tradition avec une attitude cynique ou un réactionnisme banal et simple s’accrochant au passé, ont visé à rétablir la tradition dans le futur en s’appuyant sur les vérités éternelles qui se trouvent en elle. Contrairement au réactionnisme, le révolutionnisme exprime la capacité de créer de nouvelles formes. La défaite face à l’Occident n’était pas la perte de l’essence, c’était la perte de la forme, et de nouvelles formes devaient absolument être créées. Le révolutionnaire conservateur, le dirilişçi (résurrectionniste) selon l’expression de Karakoç, se tourne vers les racines d’une culture et d’une tradition achevées dans cette définition. Désormais, le bouleversement révolutionnaire se terminera par un retour, par la résurrection. Le terme « Révolution » a cessé d’être un saut en avant pour se transformer en un « retour ». Le mot « Révolution » est ainsi revenu à son sens originel, c’est-à-dire le retour à l’état initial de l’essence. Au départ, la révolution signifiait le retour en arrière, la résurrection d’une situation antérieure. Cet appel au retour fait référence à l’héritage des siècles qui se trouve au cœur de la société turque. Cet héritage est une conception de la société qui trouve son moi dans l’Islam. Cette révolution est le retour à ses propres origines de ce moi suprême qui s’est usé, désintégré, détruit. L’homme est dans cette prise de conscience un « homo revolvens ». La résurrection est le retour aux principes éternels. Bref, la révolution conservatrice vise le « retour à la personne que l’on est ». Le révolutionnaire conservateur est celui qui « veut retourner à son cœur ». À cet égard, le mouvement de la révolution conservatrice est, selon l’expression de Yahya Kemal, le « retour à la grande ligne historique ». Le véritable résultat de toute révolution véritable n’est rien d’autre que l’acquisition de son propre caractère. Derrière l’effort d’éliminer les conditions existantes se cache le désir d’atteindre sa propre couche de réalité inconditionnelle.